ホーム > くらし > ごみ・リサイクル > ごみ処理施設の広域化の検討について > 神戸市との環境施策の連携

ここから本文です。

更新日:2025年3月25日

神戸市との環境施策の連携

可燃ごみの広域処理に向けた協議書の締結

令和7年3月25日に神戸市長と芦屋市長において、可燃ごみの広域処理に向けた協議書を締結しました。

今後、広域処理の開始に向け芦屋市において施設整備を進めるとともに、ごみの減量・資源化を目指し、継続して、連携・協議を進めていきます。

神戸市との広域連携の検討に至る経緯

令和5年に芦屋市から神戸市へ環境施策の連携協議について依頼し、以降、両市のごみ減量化や再資源化の取組、一般廃棄物処理施設の運営、環境施策などの広域連携項目のうち、ごみ処理施設の広域連携の検討から優先的に進めてきました。

議会への報告資料

芦屋市と神戸市との検討経過について、議会へ報告しています。

- 令和5年12月5日民生文教常任委員会報告資料(PDF:34KB)(別ウィンドウが開きます)

- 令和6年2月20日民生文教常任委員会報告資料(PDF:261KB)(別ウィンドウが開きます)

- 令和6年6月7日民生文教常任委員会報告資料(PDF:114KB)(別ウィンドウが開きます)

- 令和6年9月4日民生文教常任委員会報告資料(PDF:1,104KB)(別ウィンドウが開きます)

- 令和6年12月3日民生文教常任委員会報告資料(PDF:1,686KB)(別ウィンドウが開きます)

神戸市とのごみ処理の広域連携内容

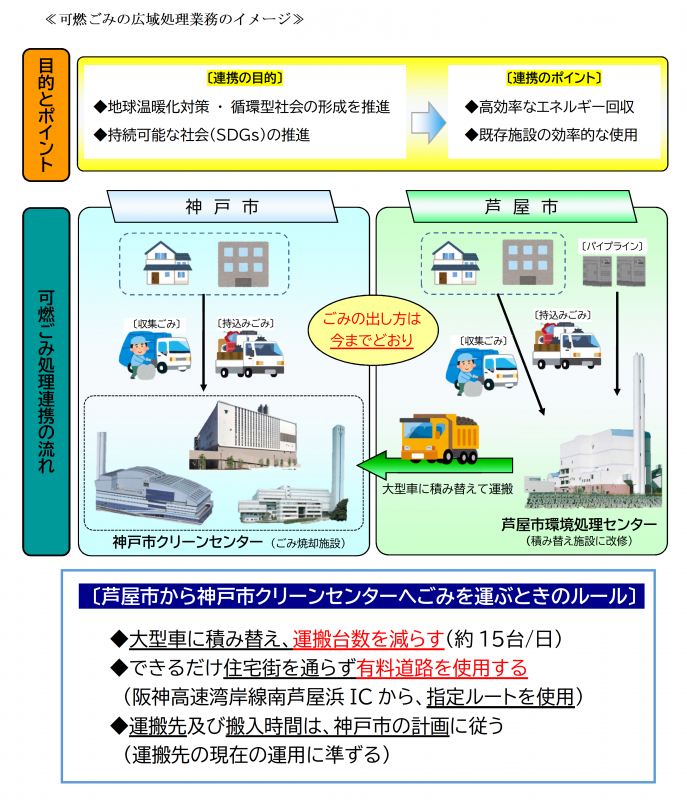

広域連携の内容は、芦屋市の可燃ごみを神戸市の施設で処理することです。まず、芦屋市の可燃ごみを、芦屋市内に整備する中継施設で積み替えます。その後、主に神戸市の港島クリーンセンターへ搬送します。搬送の際は、有料道路を利用し、住宅地域を可能な限り避けて、神戸市の焼却施設まで運搬し処理します。

神戸市と芦屋市とのごみ処理の広域連携に関するQ&A

ごみ処理の広域連携に関する主なポイント

Q1なぜ今、ごみ処理の広域連携を検討するのか。

芦屋市では、ごみ処理施設の老朽化に伴い、新たな施設整備を検討していました。その中で、国や県では、地球温暖化対策と人口減少に伴うごみ量の減少への対応として、広域連携が推奨されています。

芦屋市でも環境面の効果と、新たな焼却施設の建設を伴わないことによる財政的な効果も期待できるため、ごみ処理の広域連携を検討することとしました。

Q2環境負荷の低減効果はどの程度か。

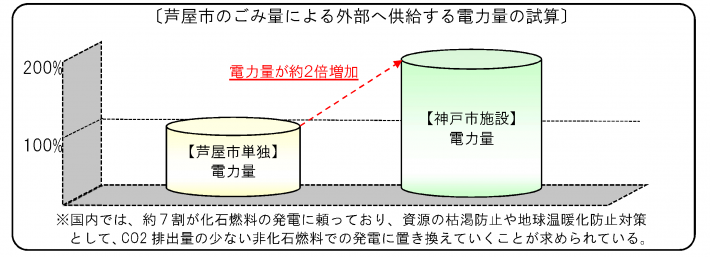

広域連携によりごみ焼却による発電効率の高い神戸市施設で処理をすることで、以下のような環境負荷の低減効果が期待できます。

- 芦屋市が単独で焼却施設を建設して発電する場合と比べ、約2倍の電力量を外部に供給できるようになります。

- この外部供給電力量は、一般家庭約3,200世帯分の年間消費電力量に相当します。

- つまり、新たな化石燃料による発電を抑制できるため、総合的に温室効果ガス排出量を削減することができます。

Q3財政効果はどの程度か。

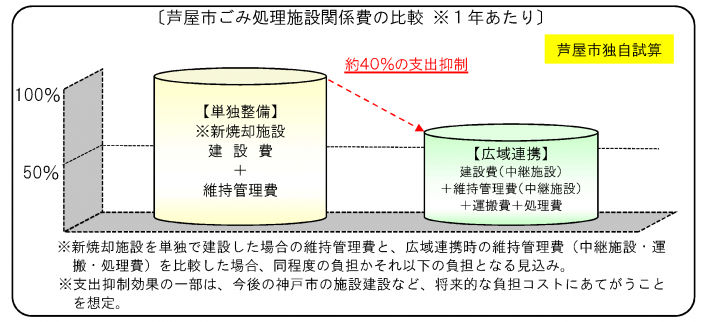

現在、物価高騰等により建設費が高騰しています。特に、ごみの処理能力が100t/日未満の小規模な焼却施設では、建設単価が倍近く高騰しています。今後、さらに上昇する可能性もあります。

直近の物価状況による試算では、芦屋市で新たな焼却施設を建設・維持管理するより、広域連携により神戸市の既存施設でごみを処理する方が、全ての売電収入を神戸市で歳入することを考慮しても、建設・維持管理に係る支出を単年度で約40%削減できると見込んでおり、芦屋市単独で建てるよりも大幅な財政効果があります。

Q4神戸市との連携は、市民のごみ出しに影響なく実施可能なのか。

神戸市との連携を行なっても、芦屋市民の皆さまのごみの出し方は変わりません。

- ごみの分別方法は変わりません

- ごみの収集頻度は変わりません

- 環境処理センターへのごみの持ち込み方法も変わりません

- パイプライン施設の利用も変わりません

※ただし、プラスチックの分別は広域連携に関係なく今後実施する方針です。

Q5ごみの運搬に伴うリスクにはどう対処するのか。

芦屋市のごみを神戸市まで運搬することによる、車両・人員の経費、排気ガスや騒音、運搬時の事故リスクなどが考えられますが、芦屋市内での大型車両への積み替えや住宅街を避けた運搬ルートの限定などの対策により、これらの影響は最小限に抑えられると考えています。

なお、以前よりごみを燃やした後の灰を大型車両で運搬しています。広域化に伴い芦屋市から灰を運搬することはなくなり、神戸市から運搬することになります。

Q6災害のことを考えると市単独の焼却施設を持っておくべきではないか。

大規模災害時は、国や県の支援のもと、広域でごみ処理を行なうことができます。芦屋市は民間企業とも災害協定を締結しており、市単独の焼却施設の有無に関わらず、非常時でもごみ処理を継続できる体制を確保しています。また、災害時でも神戸市・芦屋市のごみを安定して処理できるよう、両市の連携体制を構築します。

パブリックコメントの実施

神戸市とのごみ処理施設の広域連携を実施するに当たり、パブリックコメントを実施しました。

いただいたご意見については、今後、市の回答とともに公表します。

実施期間(受付終了)

- 令和6年9月19日(木曜日)から令和6年10月28日(月曜日)まで

パブリックコメントの意見受付は終了しました。

実施結果

パブリックコメントで65名の方よりご意見をいただきました。ご意見とそれに対する回答として市の考え方を公表します。多くのご意見をいただき、ありがとうございました。

広域処理に対する懸念・指摘・質問に関する主な論点と市の回答要旨

◆災害時の対応への懸念。

◆市の基本的インフラとして本市が焼却施設を保有し、市内で処理を完結すべき。

- 阪神・淡路大震災では、ほとんどの災害廃棄物を市外で処理しています。同規模の災害では、小規模な焼却施設の処理能力を大幅に超える災害廃棄物量が見込まれます。本市では焼却施設の有無に関わらず、国・県を通じて他の自治体と連携し広域処理することとなります。なお、本年1月に発生した能登半島地震で発生した災害廃棄物についても、国・県を通じた被災地と他自治体との連携により広域処理されています。

- 可燃ごみの広域処理は一般的な手法として、他自治体でも安定的に処理されています。

- 神戸市焼却施設にトラブル等が発生した場合には、神戸市と協議の上で民間企業への委託も含め、安定して市内のごみ焼却が行えるよう体制を整えます。

◆ドライバー不足や交通渋滞等への影響、大型車からの排ガスによる環境面への懸念から、大型車による神戸市への運搬には課題がある。

- 大型車への積み替え時間を短縮する運搬ローテーションと併せ、高速道路利用と車両数を絞った運搬(1日15台以内 ※例:3~4台×3~4往復)による効率化で、事故リスクと運転手の負担軽減に努めます。

- 運搬に伴う排ガスの増加を考慮しても、発電効率が高い神戸市の焼却施設でごみを焼却し、発電したほうが環境面の効果が大きくなると見込まれています。

◆広域処理をきっかけに神戸市と合併することになるのではないか。

◆本市の廃棄物行政に対する自律性が損なわれるのではないか。

- 市の合併という考えは一切ありません。

- 人口減少が進みごみ量が減少傾向にある現状においては、焼却施設の処理能力に余剰が生じ、今後さらに、その余剰の拡大が見込まれています。本市においても焼却施設を建設するといずれ、同様の状況に陥り、処理に非効率が生じごみ焼却にかかるコストが増大します。

- このたびの広域処理は、このような将来予測に基づき、将来世代の負担軽減のため未来のあるべきごみ処理施策へのアプローチとして進めているものであり、施策のビジョンとして、今後の地球環境への寄与と社会変化に対応する本市のまちづくりを見据えたものです。

- 広域処理開始後も、廃棄物行政における本市独自の基本理念や基本方針により、主体的・積極的にごみ減量化・再資源化施策の更なる推進を図ります。

◆市民への説明が不足しているのではないか。

- 市の意思決定を行う上では、市民の皆さまのご意見は大変重要と考えています。これまでも市議会への報告はもとより、廃棄物減量等推進審議会、環境処理センターの近隣住民との協議会、パイプライン利用者の会、自治会連合会、市民と市長の対話集会において説明し、意見交換を行ってきたことに加え、市のホームページでもお知らせしてきたところです。

- さらに市民の皆さまへの周知とともに、施策に反映すべき意見等を事前にお聞きする目的で、このたびのパブリックコメントの手法を活用させていただいたものです。

◆神戸市への処理委託料や神戸市施設に建替え等が生じた場合の負担経費において、神戸市からの一方的請求に従うことにより不経済が生じるのではないか。

◆長期的視点においても財政的メリットが持続するのか。

- 神戸市への処理委託料は実費の考え方で整理しており、本市のごみ量に応じた焼却にかかる経費を負担するものです。

- 神戸市焼却施設の建替え等に対しても、本市のごみ量に応じた処理能力分の建設費を負担することとなります。

- 上記内容については、両市協議の上で書面にて取り決めすることとしています。

- 本市が単独で焼却施設を建設し維持管理する経費と、広域処理に係る経費を比較した場合、以下のメリットにより長期的視点においても広域処理に優位性が認められます。

・大規模な焼却施設のほうが、同じごみ量の処理に対する建設単価が安価。

・神戸市の3つの焼却施設をそれぞれ建替えるたびに、その時点の本市のごみ量に応じた処理能力を積算しなおすことが可能。

・上記により過剰な処理能力の施設維持の必要がなくなり、ごみ焼却にかかるコストが抑制される。

環境施策の取組

神戸市が環境施策として進めている「こうべキエーロ」(生ごみを分解するコンポストの一種)を、環境施設課とあしや市民活動センターで試験的に取り組んでいます。