ここから本文です。

更新日:2025年3月3日

【再掲】山火事に注意しましょう!!

日本は国土の約7割を森林が占めています。

森林は国土の保全、水源の確保など私たちの生活に大切な役割を果たしています。

しかし、森林で「山火事」が起きてしまうと、被害の拡大は計り知れず消火に日数を要するばかりか、失われた森林の機能が回復するまでには何十年もの年月とコストを要します。

山火事はなぜ起こってしまうのでしょうか?

みなさんで理解を深め、山火事を予防しましょう。

山火事の特徴

日本の国土のうち7割は森林

日本は国土の約7割が森林です。森林は国土の保全や水源の確保だけでなく、農作物や工作物の資源、レジャーなど、自然の恵みによって私たちの生活が成り立っていると言っても過言ではありません。

また、地球温暖化防止の観点からも森林の保全は必要不可欠です。

火災によって森林が焼失すると、森林の機能が回復するまでに数十年もの歳月がかかるだけでなく、多大なコストや労力も要することになります。

兵庫県は山火事が多い地域

全国で山火事の発生件数は昭和49年(年間約8、200件)をピークに減少傾向ではありますが、いまだ1年間で約1、200件の山火事が発生し消防機関が対応しています。

減少傾向も少し横ばいになり、なかなか山火事の件数が減りきらない状況です。

なんと兵庫県は都道府県別で比較しても非常に山火事の発生件数が多く、平均して年間約50~70件の山火事が発生しています。

時期別でみると、発生件数のうち約7割は冬から春(1月~5月)にかけて集中して発生しています。

寒い時期に件数が増加する原因として、環境的な要素としては落ち葉が堆積していること、風が強いこと、大気の乾燥している状態などがあげられます。

また、人為的な要素としては春先の山登りや山菜採りなどにより入山者が増加するほか、畑などの野焼き、枯れ草焼きなどで発生する火種が山林に飛び火することも原因の一つです。

近年では屋外でのレジャーブームも相まって、バーベキューやたき火などの残り火からの出火も増えてきています。

山火事の原因は?

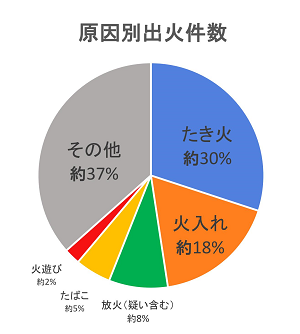

発生した山火事(林野火災)のうち、原因が明らかになっているものを原因順に並べると「たき火」が全体の約30%を占めており、次いで「火入れ」、「放火(疑い含む)」、「たばこ」、「火遊び」の順となっています。

まれに落雷などの自然現象により発生することもありますが、山火事の原因の大半は、「人間による不注意かつ危険な行動」が原因となっているのです。

山火事の延焼はなかなか止められない

山は街と比べて人の出入りが少ないことと、地形的な特徴から効率的な消火活動はしづらい環境になります。

燃え上がった火勢に対して消防の能力が追いつかないため、ひとたび炎が上がると延焼が拡大する危険性が非常に高いものになり、消防署の通常の出動態勢では対応が困難になることが予想されます。

消火活動上の特性は以下のとおりです。

- 発見や通報の遅れから初期対応も遅れる。

- 火点の確認、進入する経路の決定に時間を要する。

- 山林地域は、消防車が接近できる道路が極めて少ない。

- 一般建物での火災と比べて延焼が拡大するスピードが速い。

- 有効水利(消火栓や防火水槽をはじめ,池や河川)の確保が困難。

- 地上での機動力が活かせず、活動中の体力の消耗が激しい。

- 大量の資器材(ホースなど)を要する。

- 長時間、数日間にわたる活動が予想される。

- 部隊が広範囲に配置され、コミュニケーションが困難になる。

- 確実な通信手段の確保が困難になる。

- 夜間の活動は非常に危険で困難になる。

- 地形や気象状況による状況の変化が著しい。

山火事を予防するには・・・

山火事の原因の大半が、人間の不注意によるものが多いことはお分かり頂けたと思います。

言い換えれば、その不注意さえ無くしてしまえば、山火事の発生件数は大幅に減少する可能性があります。

一人一人が防火意識を高め、火の取り扱いに注意し、山火事を減らしていきましょう。

ワンポイントアドバイス

- 枯れ草などの燃えやすい物の近くではたき火をしないこと。

- たき火などの火気使用中はその場を離れないようにしましょう。

- 火気の使用後は確実に消火しましょう。

- 強風及び乾燥時にはたき火、火入れは控えましょう。

- 喫煙は指定された場所で行い、たばこは確実に消火しポイ捨ては行わないようにしましょう。

- 火遊びはしないこと。

- 市町村や県の条例などを確認しましょう。