ホーム > まちづくり > 景観・まちづくり > 都市景観 > 景観に関するイベント > 芦屋市景観フォーラム > 芦屋市都市景観賞建築物部門受賞作品

ここから本文です。

更新日:2025年1月29日

芦屋市都市景観賞建築物部門受賞作品

選考の結果、建築物部門は以下のとおり決定いたしました。

特別景観賞 2件

周辺地域の都市景観の象徴となっているもの

ヨドコウ迎賓館

所在地:山手町

山と海の間にある狭い市街地をつなぐ芦屋川の山麓の緑の中に、芦屋のランドマークとして100年間その地にあり続けている。傾斜地に沿った建物の配置が自然との調和を生むデザインを実現しており、新たな発掘により判明した外構部分から屋上に至る隅々までデザインされるなど、その景観が芦屋の象徴となっている。

震災後の復興過程で、背景となっている山麓が開発の危機に陥ったが、背景の緑を守るため、市が山の一部を購入したことで今もこの風景を享受できる。こうした都市を象徴する景観は、所有者の努力だけでなく、多くの人が関わり、市民が大事に活かしていくことで長く伝えていく必要がある。

カトリック芦屋教会

所在地:公光町

景観法における景観重要建造物に指定されており、阪神間モダニズムを伝え、地域のランドマークとなる建造物である。芦屋川の対岸から並木越しに見える高い尖塔が空に映え美しいシルエットを見せる。

植栽や塀などを含む敷地全体が一体的にまちなみを形成しており、これによりまちなみの維持が強化され、さらなる芦屋川周辺の緑豊かな景観保全への取り組みが望まれる。

建築物部門(5年未満)2件

意匠や形態、色彩、材質等のデザイン性に優れているもの

規模又は材料等が周辺地域の自然やまちなみに調和しているもの

歴史性を感じさせるもの又は伝統的な様式を継承するもの

その他良好な景観形成に寄与しているもの

岩園町の家

所在地:岩園町

設計者:大庭徹建築計画

施工者:株式会社ヴィーコ、佐野友厚

周辺の通り沿いの住宅においては、カーポートや駐車場シャッターなどが通りに出てくる中で、住宅の正面外壁や屋根、玄関の庇や袖壁、道路から玄関までのアプローチ、植栽、駐車場が一体的に計画され、まちなみに開かれた景観となっている。隣地境界に立つ板塀が隣接地の植栽の背景になるなど、つながりの効果も見られ、通りに対するデザインの可能性を示している。

建築物や外構の仕上げは自然系素材と中高木の配置により一体的にデザインされ、経年劣化も楽しめる表情となっている。また、前面の通りと並行して屋根と庇が設けられ、軒先が連続して景観を形成しているなど、創意工夫が随所に盛り込まれている。

松浜町の家

所在地:松浜町

設計者:ニュートラル建築設計事務所

施工者:有限会社高山工務店、オーガニックスタジオ兵庫、GREEN SPACE

2つの敷地を一体的に考えてデザインすることで連続する植栽の彩りを生み出し、生活道路の環境を豊かにしている。統一感のある外壁素材を採用し、塀や門は極力存在感がなくなるよう細いワイヤーで作られ、敷地と道路との高低差も角のある擁壁ではなく、植栽された法面で解消されるなど、浜手の密度の高い住宅地において、開放性のある緑のまとまりを感じさせる、まちに開かれた通り景観を形成している。

建築物部門(20年以上) 5件

意匠や形態、色彩、材質等のデザイン性に優れているもの

規模又は材料等が周辺地域の自然やまちなみに調和しているもの

歴史性を感じさせるもの又は伝統的な様式を継承するもの

その他良好な景観形成に寄与しているもの

リストランテ ベリーニ

所在地:月若町

芦屋川沿いに建つレストランである。軒の浅い黒い寄棟の屋根と煉かわらタイルの外壁、白い縦長の開口部を持つスクエアな建物は、クラッシックな洋館の佇まいである。向かって左手のカフェは逆にガラスに囲まれた開放的なモダン建築となっているが、植栽で包み、黒く抑えることにより存在感を抑えている。建物手前の空地は、歩道と連続性を感じさせる石畳になっており、それを取り巻く植栽も地被類や壁を伝う植物、樹木等、バリエーション豊かで四季それぞれの表情を見せている。控えめで目立たないごみ置き場や電気の引き込み柱など、随所にまちなみへの気配りが行き届いている。通りに対して開放的で明るい佇まいが芦屋川の景観をより魅力的なものに感じさせている。

重信医院

所在地:西山町

阪急「芦屋川駅」より北へ出てすぐの芦屋山手サンモール商店街の並びに位置する昭和初期の木造建築である。推薦者が「昭和モダンを今に残す」とコメントするように、駅前の変化するまちなみの中で、丁寧に住みこなされ、建物だけでなく、庭木や塀と合わせて一つの暮らしの文化として守られ、芦屋山手の阪神間モダニズムの暮らしを思わせる魅力を放っている。スクラッチタイルとブロックによる塀が文化財のような風格であるが、医院の三角屋根の入口が訪れる人々を迎え入れている。建物の玄関にある柱を包むタイルも模様に貼られており、設計者、職人の丁寧な仕事を感じさせられ、また、大切に保存されている建物であることが分かる。

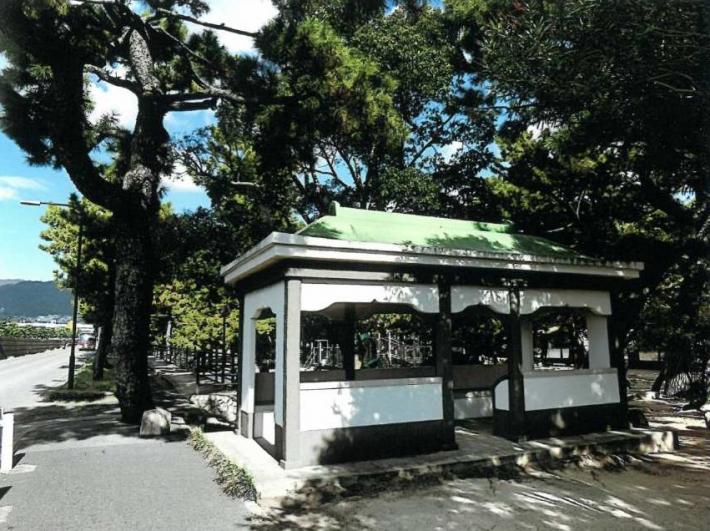

旧芦屋遊園バス待合所

所在地:松浜町

芦屋公園の南端に建つ、旧芦屋遊園の乗り合いバス待合所である。鉄筋コンクリートが珍しかった時代に、柱、梁、むくりのある銅板屋根、花頭窓など、和風建築の要素をモチーフにコンクリートとペンキ塗りで作られている。クロマツの松林と石段、砂の地面による公園の景色の奥に見える優美なカーブの屋根と丁寧に塗分けられた外壁が美しく、歴史性を感じさせる佇まいとなっている。遊園地であったころに遊びに来た楽しそうな庶民の暮らしが思い浮かべられ、まちの記憶を伝える風景となっているとともに、芦屋公園の変遷を伝えている。

シーサイドタウン

所在地:高浜町、若葉町

住宅の工業化を進める実験的な取り組みとして、当時の先端的技術と構法で作られた未来都市は、震災の被害を乗り越え、住み手が変わり空間の使い方も変化させながら、建設から約50年を経て、ようやく芦屋の風景となった。超高層の集合住宅の暮らし方の提案が表現された建築物のかたちと配置が都市の風景をつくっている。5層ごとに吹き抜けになっているまっすぐにそびえた超高層群の外観は他に類を見ない。現在、それぞれの管理形態は異なるものの、メンテナンスによって統一感のある外観が保たれている。

芦屋サニーヒル、サニーヒルウェスト

所在地:朝日ヶ丘町

芦屋の一番山手を通る「山麓線」の山側斜面地沿いにカーブを描いて連続して建つ、ウエストとイーストからなる集合住宅。震災復興により建設され、住棟のデザインは、元の住棟のデザインを継承しつつ洗練させることで、連続する通り景観となっている。現在の景観基準からみると、緑地率や植栽の配置に課題はあるものの、階高を抑えて植栽を回した駐車場は工夫がみられるなど、災害や社会的経済的変動の中で変化する建築の建て替えにおいて、時間をつなぐデザインの選択肢を見せてくれている。列柱と格子状のファサードが山手のまちなみを形成している。