ここから本文です。

更新日:2024年12月16日

家庭でできる計画と備蓄

いざというときに適切な対応ができるように、自分や家族の防災計画を立てて、必要な物も備蓄しておきましょう。

わが家の防災計画

地震がいつ起こっても慌てず行動できるよう、家族全員で、地震の実例や被害状況、避難所、集合場所等について話し合うとともに、いざという時の各自の役割分担や避難経路を決めておきましょう。

また、地域の中の危険な箇所を調べたり、被災時の状況についてシミュレーションをしておくことで、いざというときの円滑な避難行動につながります。

【地震発生時のシミュレーション例】

- 平日昼間に被災した場合は?

【例】離れた家族の安否を確認し、あらかじめ決めておいた家族の集合場所に向かう。 - 夜間や早朝に被災した場合は?

【例】家族の安全を確保し、ご近所のかたと一緒に避難所に向かう。 - 休日に被災した場合は?

【例】近所に住む祖母と一緒に避難所に向かう。 - 雨天時に被災した場合は?

【例】国道43号以北までは歩けないので、近くの津波一時避難施設へ避難する。

※上記は一例ですので、個人または家族の状況に合わせてシミュレーションを考えてみましょう。

なお、発生が予見できる台風や大雨であっても、いつ避難するかの避難のタイミングを決めておくことも大切です。

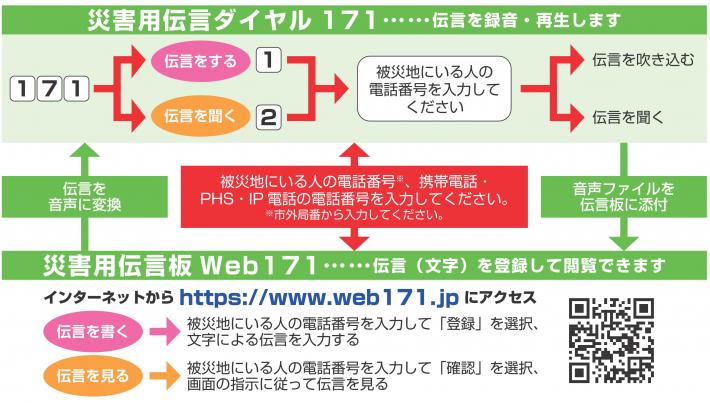

非常時の連絡手段

災害時は電話がかかりにくい場合やインターネットがつながりにくい場合があります。

- 電話を利用した安否確認方法:「災害用伝言ダイヤル171(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」

- インターネットを利用した安否確認方法:「災害用伝言版Web171(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」

この他にも安否確認の方法や連絡手段は複数準備しておきましょう。

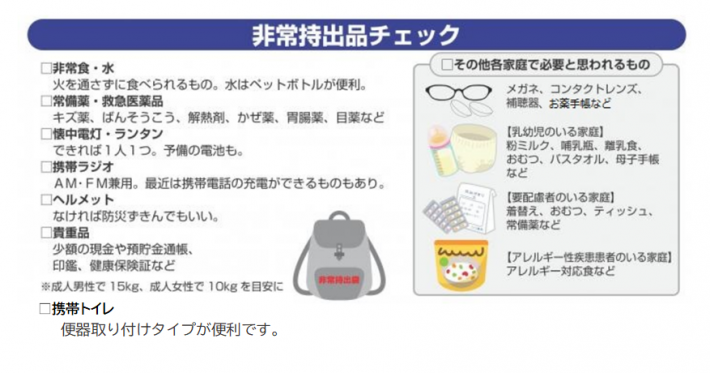

非常持出品を準備しておきましょう

非常時に備えて、非常袋・リュックサック等に非常食や水・携帯トイレ・医薬品・ラジオ・貴重品等をセットしておきましょう。目安として最大で男性で15kg・女性10kg程度にまとめましょう。

なお、非常時持出品は家族構成を考えて必要な分だけ用意し、避難時にすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。災害発生時に最初に持ち出す非常持出品と、災害から復旧するまでの数日間を支える非常備蓄品を分けて用意しておきましょう。

備蓄をしておきましょう

食料品や飲料水(1人1日3リットルを目安)、携帯トイレの他にも、トイレットペーパーやティッシュペーパー等の日用品や、ライフラインが止まった際にも対応できるようにカセットコンロ(ボンベ含む)等も準備しておきましょう。

また、食料品について詳しくは、災害時の食の備え(食のチェックリスト)をご確認ください。

【用意しておきたい物の一例】

懐中電灯

できれば1人にひとつ。予備の電池と電球も忘れずに用意を。

携帯ラジオ

小型で軽く、AMとFMの両方を聞けるもの。予備の電池は多めに用意を。

非常食・水

カンパンや缶詰など、火を通さずに食べられるもの。水はペットボトルが便利。乳幼児がいる場合には粉ミルクなども忘れずに用意を。

貴重品

現金、預金通帳、印鑑、健康保険証、住民票のコピーなど。現金は10円硬貨も(公衆電話の利用に便利)。

救急医薬品

傷薬、ばんそうこう、解熱剤、かぜ薬、胃腸薬、目薬など。常備薬があれば忘れず用意を。

その他

ヘルメット(防災ずきん)、上着、下着、タオル、軍手、食器、ライター(マッチ)、缶切り、栓抜き、ろうそく、ナイフ、ビニール袋、ティッシュ、ビニールシート、生理用品、紙おむつやほ乳瓶など。

乳幼児のいる家庭で用意するもの

ミルク、ほ乳瓶、離乳食、スプーン、おむつ、洗浄綿、バスタオルまたはベビー毛布、ガーゼまたはハンカチ、バケツ、ビニール袋、せっけんなど。

妊婦のいる家庭で用意するもの

脱脂綿、ガーゼ、サラシ、 T字帯、洗浄綿及び新生児用品、ティッシュペーパー、ビニール風呂敷、母子手帳、新聞紙、石けんなど。

T字帯、洗浄綿及び新生児用品、ティッシュペーパー、ビニール風呂敷、母子手帳、新聞紙、石けんなど。

要介護者のいる家庭で用意するもの

着替え、おむつ、ティッシュペーパー、障がい者手帳、補助具等の予備、常備薬など。

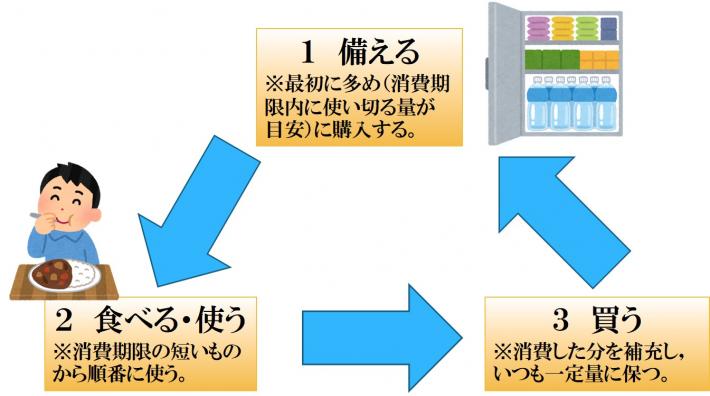

ローリングストック(回転備蓄)

ふだん利用している食料品や生活用品を少し多めに購入

し、消費した分を補充することで、常に一定量の備蓄品を確保することができます。これが「ローリングストック」です。消費期限切れを防ぎ、いざというときに役立ちます。