ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校教育室 > 探究的な学び研究推進チーム【ONE STEPpers】について > リフレクション会議

ここから本文です。

更新日:2026年1月16日

リフレクション会議

リフレクション会議とは

芦屋市では、ONE STEPpersに所属する教員が日々の実践を振り返り、学び合い、次の一歩へとつなげていく場として、「ONE STEPpersリフレクション会議」を定期的に開催しています。

この会議は、探究的な学びの推進を目指して集まった教員たちが、実践の共有や対話を通じて、互いの気づきや問いを深め合うことを目的としています。

会議では、授業の工夫や子どもたちの姿、悩みや迷いについて率直に語り合う場面が数多く生まれています。実践で語り、問いでつながるような文化が少しずつ広がりつつあります。

このページでは、これまでに行われたリフレクション会議の記録や参加者の声、当日の様子を写真とともにご紹介します。芦屋の先生たちが学び続ける姿を通して、教育現場の変化の兆しを感じ取っていただければ幸いです。

令和7年度 第9回リフレクション会議について(令和8年1月7日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- 新渡戸文化小学校(東京都)視察報告と、対話の価値についての協議

内容

第9回ONE STEPpersリフレクション会議を実施しました。

「よい対話とは?」をテーマに、現場の教員が企画・運営を担い、サークルになって互いの考えに耳を傾けながら対話を重ねました。

当日は、校種や立場、経験年数の異なる参加者が集まりましたが、一人ひとりの声が丁寧に扱われ、途中で遮られることなく、考えがつながっていく時間となりました。大人数でありながらも、安心して話し、聴き合える空気が生まれ、対話そのものが学びの質を高めていく様子が印象的でした。

対話の中では、「立場や経験の違いを越えて話すことの価値」や、「だれかと一緒に考えることで、自分の考えが少し前に進む感覚」などが共有されました。また、対話を重ねることで、新しい視点に出会い、学びが深まっていく過程そのものが、学校現場において大切にしたい姿であることが確認されました。

今回のリフレクション会議は、教育委員会主導ではなく、現場の教員自身が「やってみたい」と手を挙げ、企画・運営した初めての取り組みでもありました。こうした教員主体の実践が広がっていくことは、学び続ける教師の姿を支え、学校全体の学びの土壌を豊かにしていくものと考えています。

ONE STEPpersでは、今後も、教師一人ひとりの問いや挑戦を大切にしながら、対話を通して学び合う場づくりを続けていきます。

令和7年度 第8回リフレクション会議について(令和7年11月12日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- 東浦町立緒川小学校(愛知県)派遣教諭の報告から、自由進度学習についての協議

内容

第8回ONE STEPpersリフレクション会議をオンラインと現地参加のハイブリッド型で実施しました。

今回は、岩園小学校の石井教諭と清水教諭から、愛知県の緒川小学校への1週間派遣研修の報告がありました。自由進度学習を通じて、子ども一人ひとりが自分のペースで学びながら、学びを深める姿が報告されました。これにより、学びの中での自己表現が促され、子どもたちの成長を感じられる場面が数多くあったとのことです。また、自由進度学習の実施方法だけでなく、その背後にある緒川小学校の教育観について、詳細に共有していただきました。

報告の中で注目されたキーワードは、「子どもの主体性」とそれを支える「教師のかかわり」。特に、自由進度学習だけではなく、オープンタイムや自治的諸活動など、すべての教育活動において子ども達が主体的に学ぶ姿について、具体的なエピソードを交えて報告がなされました。

参加者同士の対話の場面では、自由進度学習を実現するための方法ではなく、その目的の大切さについて意見交換が行われ、各学校での取り組みに生かせるヒントが得られる貴重な時間となりました。

令和7年度 第7回リフレクション会議について(令和7年10月8日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

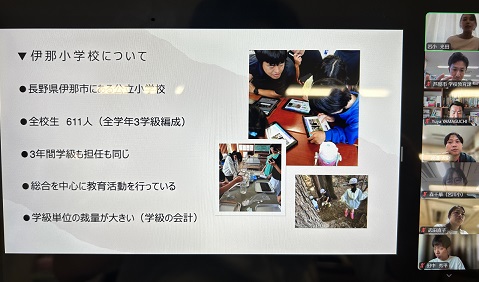

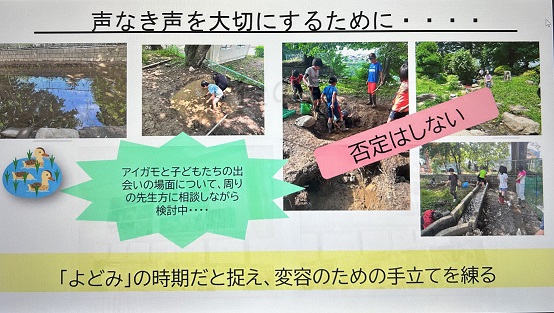

- 伊那市立伊那小学校(長野県)派遣教諭の報告から、探究的な学びについての協議

内容

第7回ONE STEPpersリフレクション会議をオンラインで実施しました。

今回は、長野県伊那市の伊那小学校への1週間派遣研修の報告会の第2弾として、岩園小学校の光田教諭が報告をおこないました。

光田教諭は、伊那小学校での1週間の学びを振り返り、探究学習を取り入れた実践について詳細に共有しました。特に、学びを深めるためにどのように学習環境を整え、子どもたちの主体性を引き出すかについて、光田教諭が感じた工夫や課題が共有されました。

また、次期学習指導要領を見据え、総合や探究の領域における新たな取り組みの方向性についても参加者全員で意見交換をおこないました。

ONE STEPpers専任講師であるScTN(School Transformation Networking)の山口裕也先生からも、学校全体での探究活動の進め方や教師の役割について貴重なフィードバックがあり、参加者は自校での実践へのヒントを得ることができました。

今回のリフレクション会議では、地域と学校がどのように連携し、学びの深さを支えるかという視点で意見が交わされ、今後の取り組みに生かすべき多くの気づきを得ることができました。

令和7年度 第6回リフレクション会議について(令和7年9月10日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- 打出浜小学校の自由進度学習の報告から、子どもに委ねる学びや、同僚性の発揮について協議

内容

第6回ONE STEPpersリフレクション会議をオンラインで実施しました。

今回のテーマは「自由進度学習にチャレンジ」。打出浜小学校の教員より、実際に行なった授業実践の報告がありました。

報告では、「子どもの学び方に合わせて、学習環境そのものを変えていく」という挑戦の背景にある思いや工夫が丁寧に語られました。一人ひとりの子どものペースや特性を尊重しながら、どうすれば個々の学びが深まるのかを日々模索している様子が印象的でした。

参加者との対話の中で、

-

子どもを主語にして授業構成や環境構成を考えることの大切さ

-

子どもに「寄り添う」時のタイミングや、教師のかかわり方

-

教師の挑戦を支える職員室内のあたたかな同僚性

といった多くのキーワードが共有されました。

ひとりの教員の挑戦が、仲間の支えによってさらに広がり、子どもたちの学び方をゆるやかに変えていくというプロセスを、参加者全員で追体験しながら味わうような、濃密な時間となりました。

今後もONE STEPpersでは、教員同士が実践を持ち寄り、支え合いながら探究を深めていく文化づくりを大切にします。

令和7年度 第5回リフレクション会議について(令和7年8月28日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- 伊那市立伊那小学校(長野県)派遣教諭の報告から、探究的な学びについての協議

内容

第5回ONE STEPpersリフレクション会議をオンラインにて実施いたしました。

今回の会議では、宮川小学校の森千華教諭より、長野県伊那市立伊那小学校への1週間派遣研修の報告が行われました。伊那小学校は「探究的な学び」の先進実践校として全国的に知られており、今回の報告では、森教諭が現地で感じたこと、考えたことについて共有いただきました。

森教諭は、伊那小学校での研修を「自分自身の問いをもつこと」からスタートされたとのことです。森教諭自身の問いを胸に、現地の教育実践や子どもたちの姿と丁寧に向き合いながら、一週間を過ごされた様子が語られました。

報告後は、参加者同士によるグループ対話も行われ、活発な意見交換の場となりました。「子どものやりたいことに寄り添うとき、自分自身もそのことを探究しているようでとても楽しかった。」や、「なんのためのテストかを考え直す必要がある。教師が成績をつけるためのテストではなく、子どもにとって意味のあるものに変えていかなければならない。」といった印象的な言葉が交わされ、参加者それぞれが「子ども」を主語にして、自身の実践を振り返る契機となったようです。

講師の山口先生からは、「これからの教師の役割とは、子どもとともに探究することである。」とのお話があり、今後の教師の役割について考えるための重要な視点が提示されました。

参加者それぞれが抱える問いを持ち寄り、対話を通して学び合うこのリフレクション会議の場は、引き続き市内の教育実践の質を高めていくための大切な営みとして位置づけていきます。

令和7年度 第4回リフレクション会議について(令和7年7月16日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- ONE STEPpers所属教員の1学期の実践をもとに、「子ども主体」の学びについて対話する。

内容

第4回リフレクション会議をオンラインにて開催いたしました。

今回のリフレクション会議では、市内の2校より授業実践の報告がありました。打出浜小学校からは3年生による「町探検」の学び、岩園小学校からは5年生の「社会科における自由進度学習」の取組が紹介されました。

いずれの実践においても、子どもたちが自ら問いをもち、学びを深めていく姿が大切にされており、各校の特色がにじむ取組となっていました。

また、報告を行なった教員からは、個別最適な学びと協働的な学びとをどのように組み合わせるかについて、日々模索しながら授業づくりに取り組んでいることが共有されました。

会議の中では、「探究の入り口をどうつくるか」「自由な学びを支える見取りとは何か」といった問いをもとに、参加者同士の活発な対話が展開されました。

実践を通じて語り合うこと、問いを通じてつながることが、参加者の中で自然に行われるようになってきており、芦屋市内において「学び続ける教師」としての文化が少しずつ根付き始めていることが感じられる機会となりました。

今後も、実践の共有と対話を通して、芦屋市の子どもたち一人ひとりの学びをよりよいものにしていけるよう、引き続き取り組みを進めていきます。

令和7年度 第3回リフレクション会議について(令和7年6月18日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- ONE STEPpers所属教員の関心事項を共有し、実現の手立てについて対話する。

内容

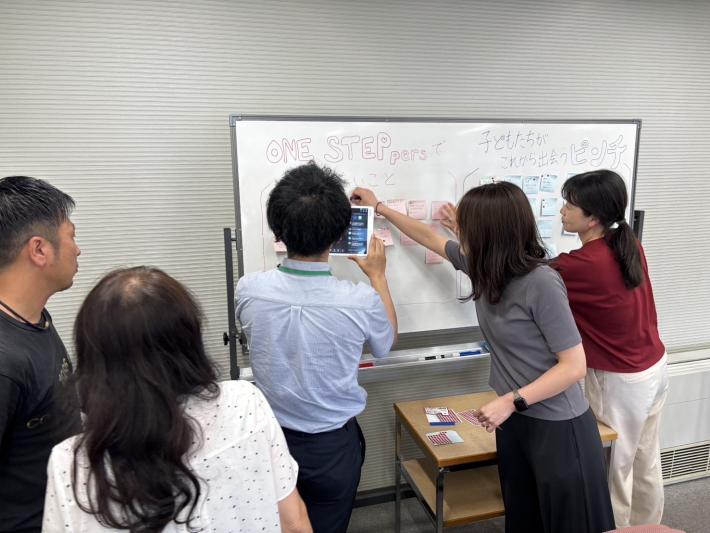

第3回のONE STEPpersリフレクション会議を開催しました。

今回のテーマは、「自分が今年度チャレンジしてみたいこと・興味のあること」についてです。

ONE STEPpersに所属する参加者一人ひとりにとって、「自分の関心を見つける」「仲間とアイデアを共有する」「やりたいことに向けて一歩を踏み出す」という時間になるように、じっくりと対話をおこないました。

会場には、やわらかい雰囲気の中にも、熱量のこもったやり取りがあちこちで交わされていました。そして、参加者のまなざしの先には常に「子どもたちの姿」がありました。

「子どもたちがワクワクする授業をしたい。」「教室の子ども一人ひとりに寄り添いたい。」「ONE STEPpers同士で授業を見合いたい。互いの悩みを分かち合いたい。」といった声が次々に書き出され、付箋が貼られたホワイトボードには参加者の前向きな気持ちがあふれました。

対話を通して、実践への手応えやアイデアが生まれると同時に、共に語り合うことで「個人の関心」が「チームの関心」へとつながる時間となりました。

ここで生まれた「やってみたい!」を少しずつ実現へとつなげていけるよう、教育委員会としてもサポートしていきます。

令和7年度 第2回リフレクション会議について(令和7年5月14日)

講師

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- ScTN質問紙の結果をもとに、今後の教育活動の展開を考える。

内容

第2回のリフレクション会議では、4月当初に実施した「ScTN質問紙」の結果をもとに、各学級や各学校の実態について把握し、今後の教育活動にどうつなげていくかを考える時間となりました。会場参加に加えて、オンラインでの参加者も多く、互いの状況を超えて学び合う姿が見られました。

会の冒頭では、ScTN質問紙の目的や設計について、山口先生より丁寧な解説があり、子どもたちの「声」を多面的に捉え、教育の質を見直す手がかりとなるツールであることが改めて共有されました。

分析の時間では、参加者それぞれが、自校の結果と向き合いながら考えを深めました。

一人で静かにデータを読み込む姿、グループで気になる項目を持ち寄って話し合う姿、山口先生に個別で相談する姿など、参加者一人ひとりが自分なりのやり方でデータを「読み解く」ことができました。

会場は参加者の明るい声があふれ、終始なごやかな雰囲気に包まれていましたが、その中で交わされる会話には、子どもたちの姿やふだんの授業への真剣な悩み、葛藤がありました。

「この子たちにとって、何が一番大切か」「私たちにできることは何か」——そんな問いを、互いにぶつけ合い、丁寧に応答し合う対話がありました。

今後のONE STEPpersの活動では、この分析を出発点として、子どもたちの変化を継続的に捉えながら、より良い学びの環境づくりへとつなげていく予定です。

令和7年度 第1回リフレクション会議について(令和7年4月25日)

講師

- 熊本大学大学院教育学研究科 准教授 苫野 一徳 先生

- 一般社団法人School Transformation Networking 代表理事 山口 裕也 先生

協議内容

- 本質観取『よい教師とは』

内容

本年度最初のONE STEPpersリフレクション会議を開催しました。

この日は、芦屋市教育委員会教育アドバイザーである苫野一徳先生(熊本大学大学院教育学研究科 准教授)をファシリテーターとしてお迎えし、「よい教師とは」というテーマで、本質観取に取り組みました。

本質観取とは、対話を通して物事の本質に迫る探究的な営みです。

参加者は、自らの経験や日々の実践を振り返りながら、一人ひとりの思いを丁寧に言葉にし、仲間と共有し合いました。

「さまざまなエピソードを出し合う」「共通するキーワードを見つける」「そこから導かれる本質を整理する」という探究のプロセスを、苫野先生のリードのもとで積み重ねました。

議論の中で「子ども中心」「寄り添う」「一人ひとりを尊重する」といったキーワードが浮かび上がってきまいた。参加者一人ひとりが心に残る教師像を見つめ直す機会となりました。

対話を通して見えてきたのは、知識や技術以上に、子どもたちと向き合い、温かな信頼関係を築くことの大切さです。個を尊重しながらも、集団の中で共に育ち合う場をつくることが、「よい教師」の本質であるという共通認識が育まれました。

参加者からは、「自分の思いを整理し、言葉にすることで大切にしたい軸が見えた」「他の人の経験に触れて、自分にはない視点を得られた」といった声が寄せられました。

ONE STEPpersは、こうした探究的な対話を大切にしながら、今年度もそれぞれが「よい教師像」を実践の中で育み、共に成長していくことを目指していきます。

令和6年度 リフレクション会議の記録

- 第1回リフレクション会議(PDF:169KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第2回リフレクション会議(PDF:215KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第3回リフレクション会議(PDF:129KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第4回リフレクション会議(PDF:114KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第5回リフレクション会議(PDF:369KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第6回リフレクション会議(PDF:318KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第7回リフレクション会議(PDF:326KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第8回リフレクション会議(PDF:334KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第9回リフレクション会議(PDF:240KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第10回リフレクション会議(PDF:249KB)(別ウィンドウが開きます)

- 第11回リフレクション会議(PDF:287KB)(別ウィンドウが開きます)