ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校教育室 > 探究的な学び研究推進チーム【ONE STEPpers】について

ここから本文です。

更新日:2025年9月3日

探究的な学び研究推進チーム【ONE STEPpers】について

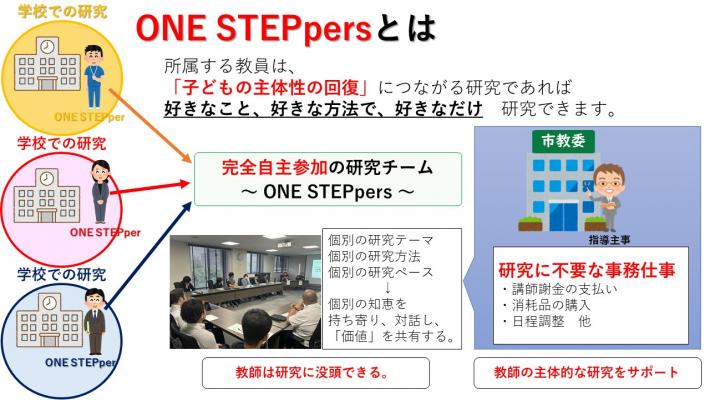

探究的な学び研究推進チーム【ONE STEPpers】とは

芦屋市内の教職員による研究チームを結成し、芦屋の子どもたちの実情に応じた探究的な学びを研究していきます。

これまでの研究推進事業とは違い、「探究的な学び」に関心の高い教職員が自らの意思で集まり、協働しながら研究を推進する仕組みとなっています。

芦屋市の子どもたちの「学習意欲」や「協働性」、「自己肯定感」や「学校生活の充実感」を高める研究を進めていきます。