ここから本文です。

更新日:2025年2月27日

住居表示について

わが国では古くから、都市の特定の場所を表示する手段として「地番(土地に付けられる番号)」を用いていました。しかし、この方法は都市の表示に混乱をもたらし、非常に不便なものでした。

そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が成立し、「地番」とは別に、家屋などに番号をつける制度が実施されました。

本市では「住居表示に関する法律」及び「芦屋市住居表示に関する条例」に基づき、昭和43年5月から市街地の住居表示を順次行なっています。

住居表示とは

「家屋や建築物がある住所の表し方」を指します。

なお、本市では住居表示を「町名」「町内を道路や水路などで区分けしたときの各区域の番号(街区符号)」及び「その区域内の家屋に付く番号(住居番号)」で表します。

| 市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 | |

|---|---|---|---|---|

| 正規の表示方法 | 芦屋市 | ××町 | a番 | b号 b-△△△号 |

| 表示を省略する場合 | 芦屋市 | ××町 | a-b a-b-△△△ |

|

芦屋市役所を例に挙げると、

- 「町名」は「精道町」

- 「街区符号」は「7番」

- 「住居番号」は「6号」

であるため、芦屋市役所の住居表示は「精道町7番6号」や「精道町7-6」と表されます。

住居番号の付け方

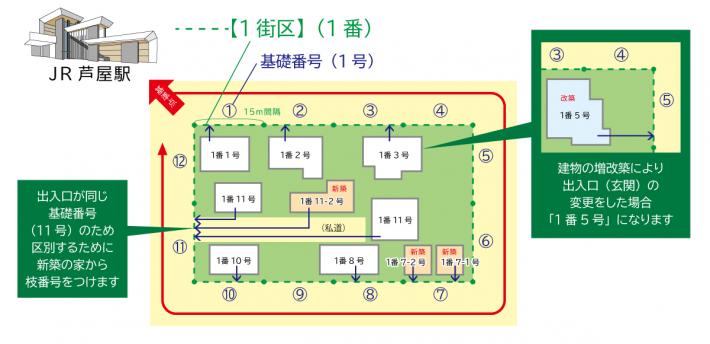

住居番号は一定の法則をもって付けられています。芦屋市の場合一つの街区(〇番)の外周に、市の中心地(JR芦屋駅)に近い地点から右回り、約15mおきに基礎番号(〇号)をつけ、建物の主な出入口が接する番号を住居番号にします。

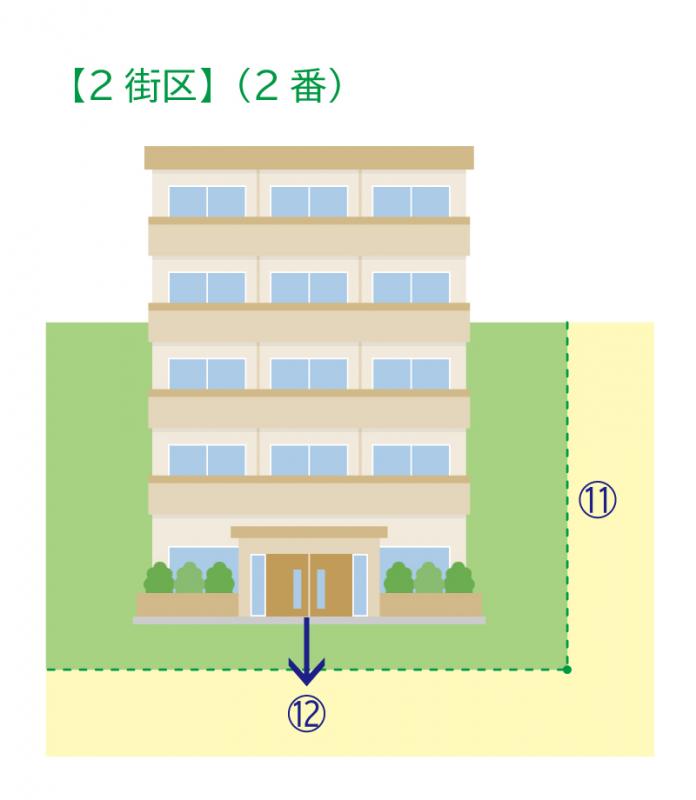

左図のようなマンションの場合、3階以上なら部屋番号までを住居番号とします。

例:〇△町2番12-101号

また小規模マンション等は、部屋番号までを住居番号とせず、マンション名を住居の肩書きとする場合もあります。

例:〇△町2番12号マンション名

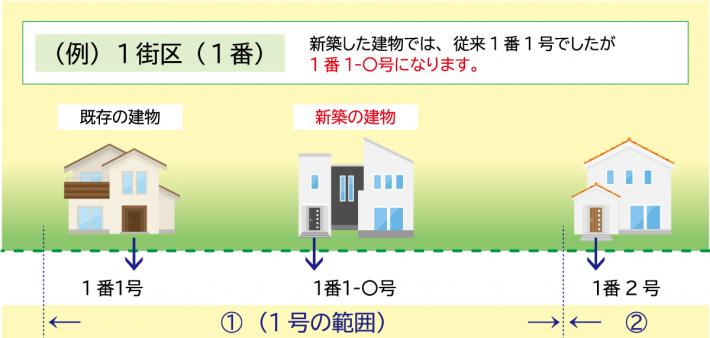

枝番号について

平成24年度から住居表示実施区域内において、住所の表示をよりわかりやすくし、郵便物の誤配等を防止するため、同じ住居番号の建物に枝番号の実施をしています。次のような建物が枝番号の対象です。

建物を新築等して住居番号をつけるとき、既に同じ住居番号の建物がある場合

現在、同じ住居番号の建物が複数あり、住居番号の変更を希望する場合

ただし、この場合は住所が変わりますので、住所修正の届出や運転免許証などの住所変更手続きが必要になります。手続きにかかる費用等は申出者本人の負担になります。既存の建物の住居番号は、その建物の申出があるまで変更になりません。

関連リンク