ホーム > くらし > 国際交流 > 国際交流事業/International exchange affairs > 令和6年度(2024年度)芦屋市外国人市民意識調査結果報告

ここから本文です。

更新日:2025年4月21日

令和6年度(2024年度)芦屋市外国人市民意識調査結果報告

芦屋市外国人市民意識調査結果報告(概要)

令和6年(2024年)に芦屋市に在住する外国人を対象にアンケート調査を実施しました。

芦屋市在住の外国人市民の「日本語能力」「生活」「防災」について、現在の意識状況を調査し、今後の外国人施策について分析・検討しました。

市内の外国人登録者のうち、18歳以上の男女1,794人に対し郵送による調査を実施し、378人(調査票配布・WEB回答を併せ回収率21.1%)の方から回答をいただきました。貴重なご意見をありがとうございました。

- 市内在住外国人意識調査アンケート調査結果概要を作成しています。

令和6年度 芦屋市外国人市民意識調査結果報告(概要)(PDF:4,936KB)

回答状況について

国籍・地域別人口について、前回調査と比較すると「ヨーロッパ」の回答率が36.4%増加し、「中国」の回答率は14.1%減少しています。

幅広い国籍(39か国)の方から回答を頂いており、特に「韓国・朝鮮」「中国」で約半数を占めています。

芦屋市では、外国人人口および外国人比率も増加傾向にあり、使用言語や文化・習俗、考え方も多様化している中で、外国人向け多言語窓口は有用なサービスだと考えられます。

日本語能力について

「日本語能力に不安がある」と回答した方は、回答者全体の約3割を占めました。

日本語を独学や地域の日本語教室などで学んだ方は不安が大きく、大学・日本語学校などの専門機関で学んだ経験がある方ほど不安が少ないことが分かりました。

また、国籍・在留資格を問わず「話す」「聞く」はできても、「読む」「書く」ができないと回答した方が多くなっています。

日本語能力に不安があり、かつ日本語教室で学びたい方に対しては、ニーズの高い言語分野(「読み」「書き」)や国籍・地域(ヨーロッパ、東南アジア、中南米など)、時間帯(平日午前)に応じた日本語教室の開催・拡充が求められます。

生活でのお困りごとについて

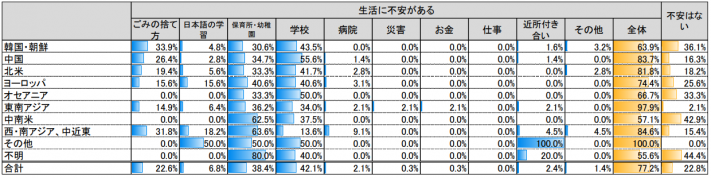

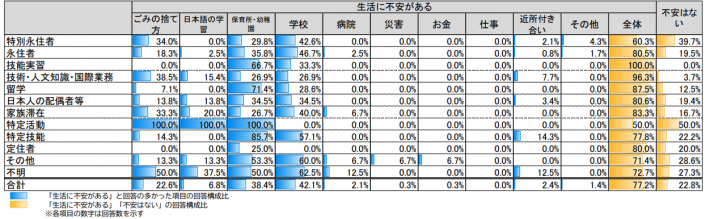

日常生活上の不便や困りごとについては、「学校」「保育所・幼稚園」「ごみの捨て方」など、教育・生活面での不安が多く、全体で約8割の方が不安を感じています。

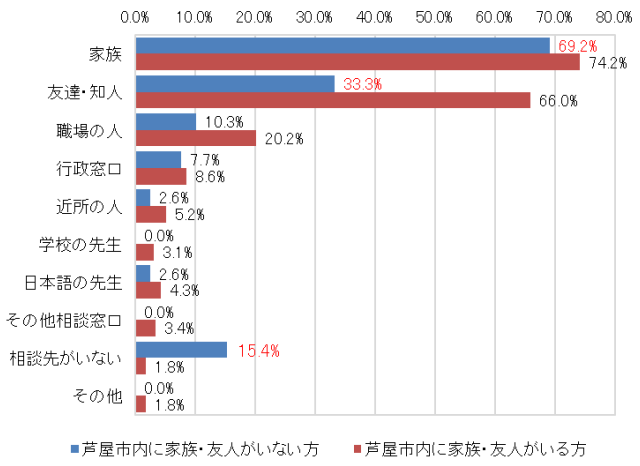

困ったときの相談先としては、家族・友人が多い一方、市内に身近な家族や友人がいない人、相談先がない人が大幅に増加しています。

そのため、緊急時・災害時には誰にも相談できず、より危機的な状況に陥る可能性があります。

生活上の不安について相談できる「多言語相談窓口」等の行政支援の拡充や、学校・幼稚園等に関する不安や地域生活上の不安についても気軽に相談できる「外国人市民の交流の場」の創出が求められています。

〈国籍別 芦屋市で生活するために不安なこと〉

〈在留資格別 芦屋市で生活するために不安なこと〉

〈芦屋市内の家族・友人の有無別 困ったときの相談先〉

教育について

教育に関する悩みについては、国籍や出身地域による大きな差は見られませんでしたが、すべての国籍・地域で「子育てや教育に必要なお金が高い」「塾や習い事に必要なお金が高い」などの教育資金に関する回答が多く、回答者全体で約4割以上となっています。

経済面以外にも、教育に関する悩みや不安は多岐にわたっています。日本語理解度に関する悩みでは、子どもが授業内容を理解できないことへの不安や、日本語が分からず親として勉強を教えられないことへの悩みが見られました。また、日本の教育制度や文化、保育や学校の慣習、子育てや教育の仕組みなどに対する悩みや不安も確認されています。さらに、子育てや教育について相談できる人や場所が分からない人も一定数存在していることが分かりました。教育に関する悩み・不安は、日本語や文化、意識などに起因しており、一定数の人が不安を抱えていることが分かりました。母語や母国の文化を学習・共有できる環境の確保などの取り組みも求められています。

防災について

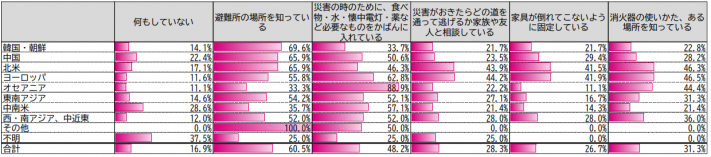

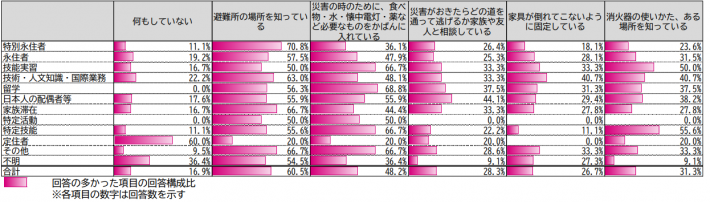

防災意識および取り組んでいる防災対策については、避難所の場所の認知、災害時の持ち出しカバンの準備、消火器の使用などを行っている人が多い一方で、何もしていない人が、回答者全体の約15%を占めており、引き続き平時からの情報提供が必要と考えられます。

防災訓練については、地域訓練に参加したいと考えられる人や実際に逃げる道を確認する訓練など、より実践的な防災訓練の実施を希望する傾向が見られます。

外国人市民は緊急時に十分なコミュニケーションが確保されないことが危惧されることから、災害対策について平時より情報発信に取り組むとともに、より実践的な防災訓練の実施が求められます。

〈国籍別 取り組んでいる災害対策〉

〈在留資格別 取り組んでいる災害対策〉

まとめ

本調査により、芦屋市在住の外国人市民は日本語力、とくに「読む・書く」面に不安を感じていることがわかりました。生活や教育、防災に関しても情報不足や支援体制への要望が多く寄せられました。今後は、日本語学習支援や相談窓口の充実、多言語による情報発信など、安心して暮らせる環境づくりが求められます。