ここから本文です。

更新日:2024年12月7日

令和6年度 警防練成会を実施しました!

毎年10月の末に芦屋市消防署では警防練成会を実施しています。

警防練成会とは消防署、東山出張所+奥池分遣所混成チーム、高浜分署からそれぞれ隊員を選出し、

合計8チームで消防活動の技術、タイムを競います。

職員の現場対応能力の効果確認を行い、個人や小隊(共に活動を行うチーム)での消火活動の基本技術の向上を

図ることを目的としています。

難しく書きましたが、「訓練を通してレベルアップしよう!」というのがテーマです。

また、優勝チームは第3回阪神地区消防長会警防練成会(西宮市にて開催)に出場します!!

それでは当日の訓練の様子をお届けします♪

訓練開始!

訓練想定は「木造2階建一般住宅の2階から出火。逃げ遅れは通報時不明。」です。

チームは4名で構成されており、リーダーとなる指揮者、消防車両を運転操作する機関員、

最前線で消防活動を行う1番員、2番員で訓練を行います。

準備よし!!!

準備が完了し、スタート直前の様子です。

数か月に及ぶ事前訓練をこなし、優勝を目指して取り組んできました。

スタートラインに並ぶ隊員。

気合い十分で気迫に溢れる隊員もいれば、緊張気味な隊員もいました。

優勝を目指してがんばれ!!

訓練はじめ!!!

スタートの合図とともに隊員達は一斉に防火服を着装します。

着装するものは、防火服(上下)、防火長靴、安全帯、

防火手袋、防火ヘルメットで現場活動と同じ装備です。

すべての装備を30秒ほどで着装します!!

防火服着装完了!!

防火服を着装すれば、車両に乗り込みます!

車内では空気呼吸器を着装し、

降車後にすぐさま消火活動を開始できるようにしています!

活動開始!!

車両の移動が完了すれば、消火活動を開始します!

黄色の水槽に入れている白と灰色の太いホースは

吸管といい、消火栓や防火水槽(地中などに消火用の水をためている水槽)から

水を吸い上げるための管になります。

ただ入れればいいというわけではなく、ずれ落ちないようにロープで固定したり,

角が当たる場合は吸管を保護するための枕木という資器材を取り付けたりと、、、

いかに早く水を吸い上げるかが、活動の肝になります!

続いては、ホース延長です。

消防車両のシャッターからホースを延長しています。

消防隊が使用しているホースの長さは1本20mです。

また、ホースの口径も3種類あり、(65mm、50mm、40mm)

現場の状況などで使い分けています!

ホース延長には様々な方法があり、各チームで戦術をねり、

1秒でも早くするために試行錯誤しました。

消防車両から送られてくる水の水圧はとても大きなものです。

体勢を崩さないように踏ん張り、的を目掛けて放水します!

2階へ転戦!!

標的を倒した後は、3連はしごを使用して火点である2階に向かいます。

3連はしごは伸縮できるはしごです。

すべて伸ばすと、はしごの先端は地上から約9mほどになり、

建物にすると3階の高さになります。

「3連はしご、架梯よし!」(はしごを建物などにかけること)

背負っている空気呼吸器は約10kgあり、

防火服などの装備を合わせると約20kgにもなります。

また、はしごの上ではバランス感覚も必要になります。

不安定なはしごを登るためには体力と体幹が必要不可欠になります!

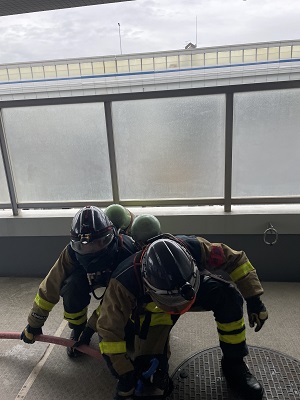

2階に到着しました。室内に進入するため、

面体(空気呼吸器のボンベ内の空気を吸うためのマスク)を着装します。

面体を着装することで濃煙の中でも活動ができます。

お互いの装備がしっかり着装できているか確認し、屋内進入に備えます!

隊員進入!!

練成会の訓練はここで終了となります。

現場であれば、ここから火点を消火し、逃げ遅れ等がいないか検索します。

おわりに

訓練に終わりはありません。

時代の流れとともに消防も進化しなくてはなりません。

有事の際に最善の活動をするために。

新人からベテランまで一緒に訓練に取り組むことで、芦屋市消防本部としてレベルアップに努めています。