ここから本文です。

更新日:2024年1月13日

【特集】年間約100人が犠牲に!『着衣着火』の恐怖

「着衣着火」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

その名のとおり、に着けている衣服に火種が燃え移ることをいいます。

着衣着火によって重い火傷を負ったり、さらには死亡に至った事例も報告されています。

火を扱うときは、着衣に着火しないように心がけること、着火した場合の対処法を知ることで、重大事故を防ぐことにつながります。

この特集記事で理解を深め、着衣着火の事故をなくしましょう。

着衣着火とは?

概 要

調理中のコンロの火や、仏壇のろうそく、火花などが着ている衣服に着火し燃え上がる現象を「着衣着火」と言います。

着ている上着の袖に着火するケースが多いですが、腹部に着火してしまうと非常に危険で、重度の火傷や死亡に至る可能性が大きく増大します。

毎年、100人前後が着衣着火により命を落としています。

原因の中で最も割合が多いのはたき火(約20%)、その次に炊事中(約15%)です。

高齢者の割合が著しく高いのも着衣着火の特徴の一つです。

一気に燃え上がる!『表面フラッシュ現象』

生地の表面が起毛している衣類などは、表層に空気を含んでおり大変燃えやすい素材にあたります。

このような燃えやすい衣類を火種に近づけると、いとも簡単に着火し火が走るように一気に燃え広がります。

これを「表面フラッシュ現象」と呼び、着衣着火の中でも大変危険な現象です。

火種に触れるような作業や家事をする場合は、下記のような衣類を着ないようにしましょう。

表面フラッシュ現象が起きやすい素材

- 綿

- レーヨン

着衣着火の事故事例

- 仏壇のロウソクの周りでお供え物を触ろうとした際、袖口に着火

- たばこを吸おうとした際、首に巻いていたマフラーやストールに着火。

- ストーブの近くで寝てしまい、ストーブから出る輻射熱により衣服に着火。

- ガスコンロの火を付けたまま近くで作業をしていて着火。

- 手持ち花火を振り回していて着火。

- たき火の火の粉が風にあおられ着火。

着衣着火を起こさないためには

まずは着衣着火は誰にでも起こり得る事故であることを理解しましょう。

特に身体の機能が衰えている高齢者は注意が必要です。距離感が分からなくなったり、視力が悪くなり炎の色が見えないことがあります。

また、注意力に掛ける子どもに対しても周りの人が十分注意しましょう。

具体的な対策

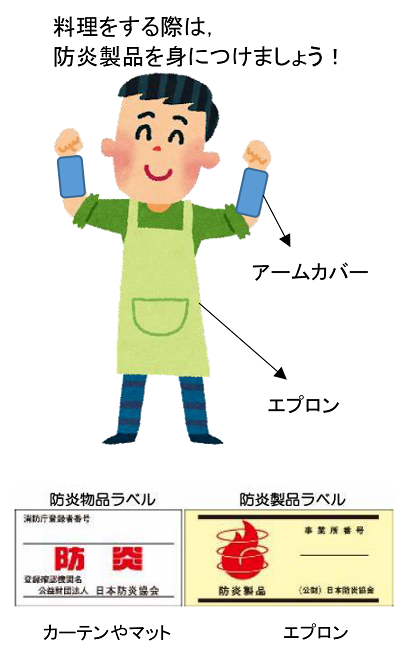

- 料理をする時は燃えにくい素材のものを身に着けましょう。(エプロンやアームカバーなど)

- 袖や裾が広がっているものは着用を避けましょう。

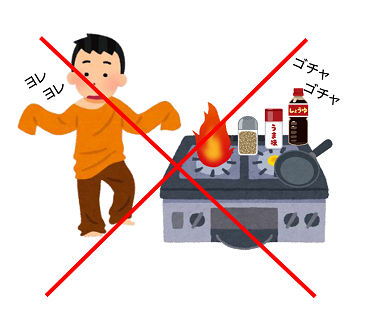

- ガスコンロの上を手を伸ばして取るようなところに調味料などを置かないようにしましょう。

- ストーブなどの熱源には近づきすぎないようにしましょう。

- 花火やたき火をする時は、火に近づきすぎないようにしましょう。

- 特に高齢者や子どもが火を取り扱うときは周囲の人の注意が必要です。

- 電気式の調理器具の使用も検討しましょう。

- ガスコンロの周りは整理整頓しましょう。

- 調理中は鍋の底から炎がはみ出さないように火の強さを調節しましょう。

もしも・・着衣に着火した場合は!

もしも、自身や周りの人の衣服に着火した場合はどうすればいいのでしょうか?

パニックになり走り回ると、逆に炎は大きくなり取り返しがつかないことになりかねません。

まずは

①脱ぐ

②たたく

③水を掛ける

この3点が重要です。水道、流しの桶、浴そう、トイレ、花瓶、ペットボトルなど近くにある水で消火を試みましょう。

また、近くにあれば消火器も有効に活用しましょう。

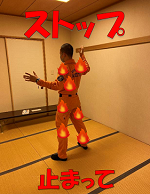

ストップ!ドロップ&ロール

消火ができないときは「止まって、倒れて、転がって」

①ストップ!(止まって)

動くことで炎は大きくなります。まずは動きを止めましょう。

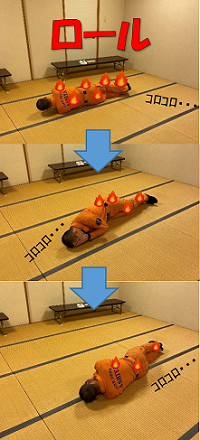

②ドロップ(倒れて)

そして倒れこみ、炎を地面に押し付けましょう。隙間をできるだけ無くすのがポイントです。

顔に炎がかかるのを防ぐ効果もあります。

③ロール(転がって)

倒れた後は、転がって消火しましょう。顔を手で押さえて炎から守ることも重要です。

防炎品をご存知でしょうか?

防炎性能を有する防炎品は、小さな火源の炎を接しても、炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消火性(自ら延焼拡大を停止する性能)により、容易に燃え広がることはありません。

詳しくは下記の総務省消防庁のページをご覧ください。