ここから本文です。

更新日:2024年1月13日

【特集】あなたの身近に潜む火災の原因 5選

こちらでは一般家庭で起こりうる可能性の高い火災の原因を紹介します。

「マッチ1本火事のもと」という言葉があるように、火災の原因は意外とあなたの身近に潜んでいます。

日々の行動を振り返り、日ごろから防火対策を心がけましょう!

火災の原因 5選

①コンロ

建物火災の出火原因で常に上位に位置しているのが「コンロ」を原因とする火災です。

なかでも「てんぷら油」は加熱後約15~20分で発火温度(360℃以上)に達し、油そのものから炎があがります。

来客,電話対応、スマートフォンやタブレットの操作などでコンロから目を離してしまい、気づいたら鍋から炎があがっていた!なんてケースや、鍋を火にかけていることを忘れたままうっかり外出してしまい、帰ってきたら家の中が煙で真っ白!というようなケースも少なくありません。

対策

- 調理中はコンロから目を離さないようにしましょう。

- コンロから離れる時は、いったんコンロの火を消してから離れるようにしましょう。

- 過熱防止や消し忘れ防止の機能が備わったコンロを設置しましょう。

- コンロの形態にあった調理鍋を使用しましょう。(使っている鍋はIH用?ガス用?)

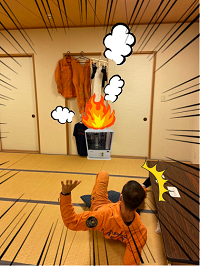

②ストーブ(ヒーター)

石油式や電気式に限らず、特に冬場に多くみられるのが「ストーブ」を原因とした火災です。

ストーブの熱が、周囲にあるカーテンや洗濯物などを熱することにより着火するケースが多い火災です。

その他にも機器本体の異常や故障、燃料を誤って給油するなど、人為的なミスによる出火が多いのもストーブの特徴です。

対策

- ストーブの周囲には可燃物を置かないようにしましょう。

- 使用前には点検や清掃などを行い機器の異常を減らしましょう。

- 給油する前に、使用する燃料に誤りがないか確認しましょう。

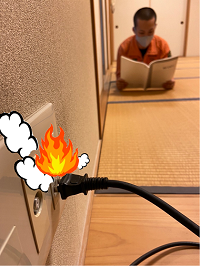

③コンセント

「コンセント」はどのご家庭にもありますが、使用方法を誤れば火災にいたります。

電気が熱源になり出火するケースがほとんどです。

【トラッキング火災】

コンセントとプラグの間に溜まったホコリに湿気が加わることで微電流が流れ、絶縁部品が熱をもち出火。

【たこ足配線火災】

コンセントの容量を超えた電気の使用により、コードなどの絶縁部分に熱が溜まり出火。

【配線コード火災】

束ねた状態でコードを使用したり、家具の下敷きになったまま使用することにより、コードなどの絶縁部品に熱が溜まり出火。

対策

- コンセントのホコリを乾いた布で定期的に掃除しましょう。

- コンセントの電気の許容量を超える使用はしないようにしましょう。

- 束ねた状態でコードを使用したり家具などの下敷きになっていないかを確認し、負荷をかけるような使用は避けましょう。

④たばこ

「たばこ」が原因の火災は喫煙率の低下により微減傾向をみせてきましたが、未だ住宅火災において死者が発生する割合が高いのが特徴です。

原因としては「たばこの火の不始末」や「寝たばこ」によるものが大半を占めています。

対策

- 吸い終わったたばこの火は確実に消しましょう。

- くわえたばこや寝たばこをしない。

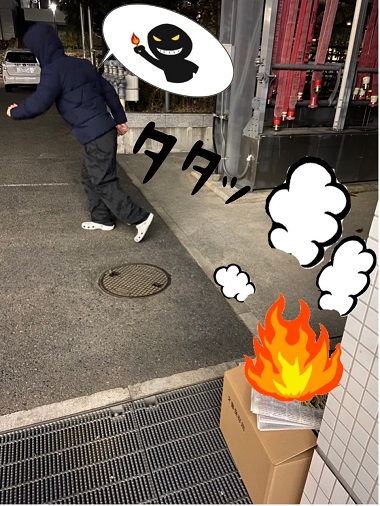

⑤放火

火災の原因としていまだに多くの割合を占めているのが「放火」による火災です。

家の周りにみだりに放置された家財やごみなどの可燃物は、放火犯にとっては格好の標的です。

対策

自宅の周りに家財やごみなどの燃えやすいものを放置しないようにしましょう。

万が一 火災が発生した時は・・・

① 消防署に通報

まずは慌てずに「119」通報をしましょう。

電話口で係員がいくつか質問しますので、落ち着いて答えてください。

② 初 期 消 火

初期の火災であれば、自身の避難経路を確保したうえで、一般的な消火器で初期消火を試みてください。

その際、炎が天井に届くような高さであれば、すぐに避難してください。

③ 避 難

有事の際、落ち着いて避難できるように、お住まいや勤務先の避難経路は事前に確認しておきましょう。