ここから本文です。

更新日:2025年12月23日

救急救命

救急概要

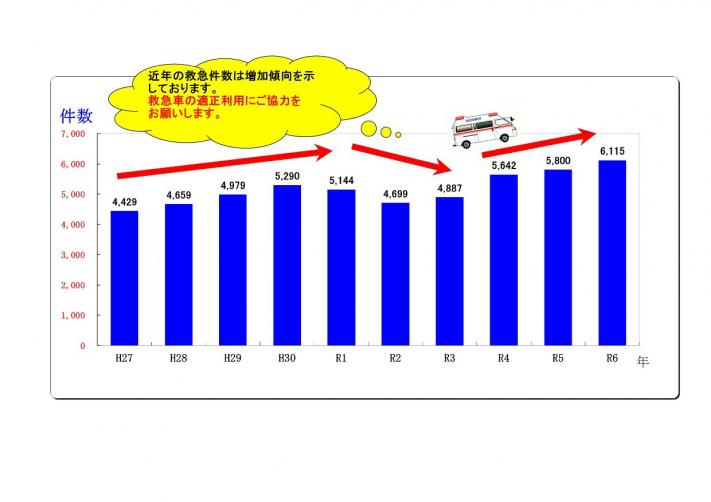

令和6年中の救急出場件数は6,115件で、前年の5,800件に比べ315件(5.4%)増加、搬送人員は5,450人で、前年の5,044人に比べ406人(8.0%)増加しました。

救急出場件数の推移については、平成21年以降、増加傾向であり、平成30年に過去最多となったが令和元年及び令和2年に減少。令和3年に再び増加し、令和4年から3年連続で過去最多を更新した。

令和6年中の救急出場件数が増加した主な要因は、新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染症の流行及び急病の増加と考えられる。

また、搬送人員については、傷病程度別搬送人員では45.2%が軽症、医療機関別搬送人員では53.2%が市内医療機関、年齢区分別搬送人員では70.4%が65歳以上の高齢者でした。

|

面積 |

人口 |

救急隊員 資格者数 |

救急車両 保有台数 |

管内救急告示医療機関 |

その他の 医療機関 |

|---|---|---|---|---|---|

|

18.57平方キロメートル |

R6年12月1日 住基人口 |

救急救命士 51 |

高規格車5 |

公立病院 1 2 |

157 (歯科は除く) |

|

出場件数 |

不搬送件数 |

医師搬送件数 |

搬送人員 |

|---|---|---|---|

|

6,115件 |

689件 |

0件 |

5,450人 |

|

1日平均出場件数 |

発生率 |

救急車の利用率 |

人口1万人当りの出場件数 |

|---|---|---|---|

|

16.7件 |

1.4時間に1件 |

15.4人に1件 |

650.2件 |

|

1件平均現場到着時間 |

1件平均病院収容時間 |

1件平均活動時間 |

|---|---|---|

|

7.1分 |

38.6分 |

58.9分 |

署所別出場件数

|

区分 |

本署 |

高浜分署 |

東山出張所 |

奥池分遣所 |

|---|---|---|---|---|

|

出場件数(件) |

2,268 |

2,083 |

1,489 |

275 |

|

比率(%) |

37.1 |

34.1 |

24.3 |

4.5 |

事故種別年齢区分別搬送人員

|

種別区分 |

合計 |

火災 |

自然災害 |

水難事故 |

交通事故 |

労働災害 |

運動競技 |

一般 負傷 |

加害 |

自損行為 |

急病 |

転院 |

その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

合計 |

5,450 |

2 |

|

|

220 |

23 |

50 |

1,138 |

11 |

16 |

3,636 |

353 |

1 |

|

新生児 |

14 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

11 |

|

|

乳幼児 |

206 |

|

|

|

7 |

|

1 |

35 |

|

|

154 |

9 |

|

|

少年 |

198 |

|

|

|

21 |

|

25 |

30 |

|

4 |

107 |

11 |

|

|

成人 |

1,195 |

1 |

|

|

125 |

17 |

19 |

144 |

9 |

10 |

792 |

78 |

|

|

高齢者 |

3,837 |

1 |

|

|

67 |

6 |

5 |

928 |

2 |

2 |

2,581 |

244 |

1 |

|

新生児 |

生後28日以内の者 |

乳幼児 |

生後29日以上、満7歳未満の者 |

|---|---|---|---|

|

少年 |

満7歳以上、満18歳未満の者 |

成人 |

満18歳以上、満65歳未満の者 |

|

高齢者 |

満65歳以上の者 |

|

|

事故種別傷病程度別搬送人員

|

種別区分 |

合計 |

火災 |

自然災害 |

水難事故 |

交通事故 |

労働災害 |

運動競技 |

一般 負傷 |

加害 |

自損行為 |

急病 |

転院 |

その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

合計 |

5,450 |

2 |

|

|

220 |

23 |

50 |

1,138 |

11 |

16 |

3,636 |

353 |

1 |

|

死亡 |

36 |

|

|

|

2 |

|

|

5 |

|

|

29 |

|

|

|

重症 |

214 |

|

|

|

6 |

1 |

|

12 |

1 |

1 |

164 |

29 |

|

|

中等症 |

2,739 |

1 |

|

|

50 |

7 |

24 |

468 |

2 |

6 |

1,877 |

304 |

|

|

軽症 |

2,461 |

1 |

|

|

162 |

15 |

26 |

653 |

8 |

9 |

1,566 |

20 |

1 |

|

死亡 |

初診時において、死亡が確認されたもの |

重症 |

三週間以上の入院加療を必要とするもの |

|---|---|---|---|

|

中等症 |

入院加療を必要とするもので、重症に |

軽症 |

入院加療を必要としないもの |

救急出場件数の推移(過去10年間)

|

種別年 |

計 |

火災 |

自然災害 |

水難事故 |

交通事故 |

労働災害 |

運動競技 |

一般 負傷 |

加害 |

自損行為 |

急病 |

その他 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

転院 |

その他 |

||||||||||||

|

27 |

4,429 |

5 |

|

4 |

277 |

8 |

23 |

863 |

14 |

39 |

2,885 |

285 |

26 |

|

28 |

4,659 |

2 |

1 |

3 |

280 |

18 |

32 |

890 |

11 |

29 |

3,041 |

319 |

33 |

|

29 |

4,979 |

4 |

7 |

1 |

274 |

13 |

35 |

993 |

18 |

19 |

3,224 |

350 |

41 |

|

30 |

5,290 |

|

|

2 |

279 |

28 |

36 |

1,053 |

13 |

24 |

3,392 |

420 |

43 |

|

R1 |

5,144 |

1 |

|

1 |

253 |

25 |

40 |

994 |

15 |

27 |

3,396 |

356 |

36 |

|

R2 |

4,699 |

4 |

|

3 |

233 |

19 |

27 |

969 |

24 |

28 |

3,044 |

304 |

44 |

| R3 | 4,887 |

2 |

|

1 |

251 |

22 |

38 |

975 |

10 |

25 |

3,212 |

310 |

41 |

| R4 | 5,642 | 2 | 1 | 4 | 224 | 29 | 35 | 1,154 | 14 | 22 | 3,737 | 359 | 61 |

| R5 | 5,800 | 4 | 4 | 219 | 29 | 40 |

1,188 |

15 | 21 | 3,850 | 370 | 60 | |

| R6 | 6,115 | 2 | 1 | 1 | 240 | 24 | 51 | 1,289 | 13 | 28 | 4,057 | 353 | 56 |

救急出場件数の推移縦棒グラフ(過去10年間)

救急車の適正利用をお願いします

芦屋市には、現在4台の救急車が配置されていますが、高齢化や疾病構造の変化などに伴い、救急医療に対する市民のニーズが高まり、年々救急件数が増えています。

しかしその中に、急を要する病気やケガではないが便利なので利用すると言うような出動が増えています。

一秒を争う傷病者に適切に対応できるように、救急車要請の前に、救急車が本当に必要なのか、もう一度考えてください。

救急車の対象となる傷病者

- 災害により生じた事故の傷病者

- 屋外や公衆の出入りする場所において生じた事故の傷病者

- 屋内において生じた事故の傷病者で、迅速に搬送する手段がない場合

- 生命の危険や著しく悪化する恐れのある症状を示す疾病の傷病者で、迅速に搬送する手段がない場合

次のいずれかに該当する場合は、大至急救急車を呼んでください!

- 呼吸停止、心臓停止で人工呼吸または心肺蘇生法が必要な人

- 呼吸困難、胸痛を訴えている人

- 大出血があり、顔、手足の蒼白、冷や汗、呼吸困難がある人

- 発熱やけいれんが続いている人

- 上記以外でも判断に迷うときは、救急安心センターひょうご(♯7119)にご相談ください

救急車の利用については、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

応急手当の基礎知識

なぜ応急手当が必要なのか

現在の社会生活の中では、身のまわりに事故や急病は頻繁に発生していますが、現実に多くの人は応急手当がなされておらず、もし応急手当がなされておれば、大切な命を失わずにすんだり、さほど重症な病気やケガにならずにすんだと思われるかたが多数おられます。

正しい応急手当は、まわりの人たちの命を救い、また重症な病気やケガの悪化防止に役立ちます。

応急手当の重要性とは

救急車が現場に到着するまでの全国平均時間は、約10分です。

人は心臓が停止し、応急手当が行われないまま10分が過ぎると救命率が著しく低下し、救急隊が到着し救命処置を行っても社旗復帰が難しくなります。

この初期の時間が、人の命を大きく左右するのです。

病気やケガの中には、心筋梗塞や不整脈のように心臓が止まってしまうもの、呼吸ができなくなり心臓が止まってしまうもの、大出血でショックになり心臓が止まってしまうものなど重篤なものがあります。

まずは日ごろから健康を心がけ、いつもと明らかに症状が違う場合は無理をせず、救急車を呼んで下さい。ただし突然倒れた人や意識のない人をみたら、心停止を疑い、必要があれば心肺蘇生法やAEDを使用して下さい。

この命を救うための連携プレーを「救命のリレー」と呼んでいます。

救命のリレーのスタートは、その現場に居合わせた人あなたです!!

- 1)心肺停止の予防→まずは日常生活からの予防(子どもの場合は大人が子供の行動を注意深く見守りましょう。不慮の事故や異物による気道閉塞には特に注意すること。)

- 2)早期認識と通報→反応がない人は心停止を疑い、落ち着いて119番通報をする

- 3)一次救命処置→その場に居合わせた人の心肺蘇生法とAEDを使用した処置

- 4)二次救命処置と心拍再開後の集中治療→救急隊や医療機関による処置

AED(自動体外式除細動器)とは

突然、元気だった人が心疾患(特に心筋梗塞)等で倒れ心臓が止まった場合、直後の心臓のリズムは、ほとんどが心室細動と呼ばれる種類のものです。この時、心臓の筋肉はこまめにブルブルと震え、全身に血液を送り出すポンプの役目を果たせない状態になり、そのまま放置すると死に至ります。

このような心臓のリズムの時に電気ショックを与え、正常な状態にさせることができる医療機器をAED(自動体外式除細動器)といいます。

平成16年7月から一般の人でもAEDを用いて電気ショックを行うことが認められ、多くの人が集まる場所に設置されています。

AEDは、医療従事者が使用するものと違い、安全で簡単に使用できるように改良されたものです。

もちろん、AEDが近くにない場合やAEDを用いた電気ショックの適応とならない場合にかかわらず、人工呼吸や胸骨圧迫などの心肺蘇生を行うことは、とても大切です。

心肺蘇生法とAEDの使用方法については、救急講習を受講して身に付けていただけますので、積極的にお申し込み下さい。

現在、医療器具として薬事法上の承認を得ている代表的なAED

関連リンク