ここから本文です。

更新日:2025年12月2日

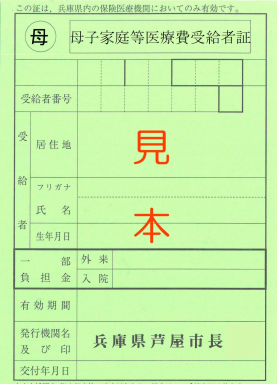

母子家庭等医療費助成制度

- 母子家庭等医療費助成ってどんな制度?

- 助成を受けられるかた

- 所得制限基準額

- 受給者証の交付手続きに必要なもの

- 一部負担金(自己負担限度額)について

- 受給者証の使いかた

- 受給者証の更新

- 払い戻しによる助成(還付申請)

- 受給者証の再交付

- その他の手続き

- 医療機関・薬局の適正受診について(お願い)

お知らせ

1.母子家庭等医療費助成ってどんな制度?

母子家庭等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。0歳から中学校3年生までのかたは、自己負担のない乳幼児等・こども医療費助成制度を適用します。高校生相当の方は所得の状況に応じて、こども医療費助成制度か母子家庭等医療費助成制度のどちらかが適用されます。

2.助成を受けられるかた

次の1~5のすべての要件を満たされるかたが助成の対象となります。

- 次のいずれかに該当するかた(※)

・母子家庭の母と児童

・父子家庭の父と児童

・父母のいない児童

・父母のいない児童を扶養する配偶者のいない養育者 - 芦屋市に住所があるかた

- 健康保険に加入しているかた

- 生活保護法による医療扶助を受給していないかた

- 所得制限を満たすかた

※「児童」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までのかたをいいます。ただし、その期間を経過した場合でも、高等学校、特別支援学校、高等専門学校(第3学年課程)、外国人学校、専修学校(高等課程ただし、高等学校卒業者は除く。)などに在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで医療費の助成を継続して受けることができます。別途申請が必要です。

- 災害により大規模な被害を受けた場合やその他特別な理由があると認められる場合は、6か月を限度にこの制度を受給することができます。災害等が発生した日から6か月以内に申請してください。

3.所得制限基準額

| 扶養人数 |

母等・扶養義務者 所得制限基準額 |

|---|---|

|

なし |

2,080,000円 |

|

1人 |

2,460,000円 |

|

2人 |

2,840,000円 |

|

3人 |

3,220,000円 |

|

4人 |

3,600,000円 |

|

5人 |

3,980,000円 |

※扶養人数が6人目以上の場合は、扶養人数が1人増えるごとに所得制限基準額に38万円を加算します。

- 所得制限基準額については、児童扶養手当法に基づく所得制限を準用しています。1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。

- 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合については、上記の所得制限基準額に1人につき10万円を加算します。

- 16歳から22歳の扶養親族がいる場合については、1人につき15万円を加算します。

- 他市区町村で課税されており、扶養親族の中に16歳~18歳までのかたがいる場合は、判定額が変わりますので、担当係までお申し出ください。

- 令和3年度分(令和2年中の所得)から給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を限度として控除します。

【参考】令和7年度福祉医療費助成制度 所得制限額等について(PDF:179KB)(別ウィンドウが開きます)

4.受給者証の交付手続きに必要なもの

制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。

新たに申請されるかた

- 受給対象者全員の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報の写し)のうちいずれか1点

- 申請者(保護者・扶養義務者)の本人確認書類

- 母子・父子世帯調査票(こども政策課発行)

※事前にこども政策課で母子・父子家庭等であることの認定を受けてください。

転入されたかたや保護者・扶養義務者が市外在住のかた等

上記に併せて以下1~3のものすべて(市県民税の申告を芦屋市でされているかたは不要です)

- 地方税関係情報取得に関する同意書(PDF:69KB)(別ウィンドウが開きます)

地方税関係情報取得に関する同意書記入例(PDF:97KB)(別ウィンドウが開きます)

※同意書は受給対象者ごとに必要です。 - 保護者・扶養義務者全員の個人番号の分かる書類

マイナンバーカード【裏面】・住民票の写し(個人番号記載あり)・住民票記載事項証明書(個人番号記載あり) - 保護者・扶養義務者全員の本人確認書類

マイナンバーカード【表面】・運転免許証・パスポート・障がい者手帳・在留カード等の場合は1点

公的医療保険の被保険者証・(特別)児童扶養手当証書等の場合は2点

マイナンバーを利用した所得確認についての詳細は以下のページをご確認ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について(別ウィンドウが開きます)

マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日時点に居住されていた市区町村長が発行する「所得課税証明書」(課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割額及び扶養人数(内訳)が分かるもの)を提出してください。

- 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得課税証明書が必要です。

- 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分の所得課税証明書が必要です。

5.一部負担金(自己負担限度額)について

母子家庭等医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。

外来

| 負担区分 | 自己負担限度額 |

|---|---|

| 一般 | (同一月内)1医療機関・1薬局ごとに1日上限800円まで (3回目以降負担なし) |

| 低所得 | (同一月内)1医療機関・1薬局ごとに1日上限400円まで (3回目以降負担なし) |

※同じ医療機関で同日に複数の診療科目を受診される場合は合算されますが、歯科は別計算となります。

入院

| 負担区分 | 自己負担限度額 |

|---|---|

| 一般 | 1割負担1か月あたり上限3,200円 |

| 低所得 | 1割負担1か月あたり上限1,600円 |

※1日でも入院され、一部負担金を支払った月が3か月以上連続する場合、4か月目以降は自己負担なしとなります(転院していても該当します。)。

- 保険適用外の診療は別途負担が必要です。

- 「低所得」とは、保護者・扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税非課税で、年金収入を加えた合計所得が80万9千円以下」のかたです。なお、税未申告者がおられる場合は低所得区分の判定ができませんので、一部負担金の軽減を受けるには税申告が必要です。収入がない場合でもその旨(0円)の申告ができます。

※令和3年度分(令和2年分の所得)から給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げる旨の税制改正がありましたが、負担区分の判定における給与所得を有するかたの合計所得金額の算定に当たっては、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を限度として控除して得た額を用い、従前の算定方法による判定額と比べて不利益が及ばないよう判定します。

- 災害により大規模な被害を受けた場合やその他特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害等事実が認められる日の属する月の初日から適用されます(適用日から6か月以内に申請してください。それ以降は、免除の適用を受けることはできません。)。

6.受給者証の使いかた

使用方法

マイナ保険証または資格確認書と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。

下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。

- 「他公費医療の受給者証」:自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病医療等の他公費医療対象の医療

※他公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できませんので、他公費医療の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です。

- 「特定疾病療養受療証」:特定疾病で受診されるかた

- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」:入院等で医療費の支払いが高額となる場合(所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法はご加入の保険者にお問い合わせください。)

- 「高齢受給者証」:70歳~74歳のかた(後期高齢者医療被保険者を除く)

使用できる場所

兵庫県内の医療機関・薬局・歯科・訪問看護ステーション等

- 兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。後日領収書の原本にて還付申請が必要です。

- 自立支援医療制度(精神通院医療)の対象疾患(通院、入院等を問わず継続的な治療を要する場合)は窓口で受給者証は使用できません。

- 令和3年7月から訪問看護ステーション等が行なう訪問看護療養費(医療保険適用分)の助成を実施します。

後期高齢者医療被保険者である場合は、兵庫県内・県外ともに医療機関等の窓口で受給者証は使用できませんので、後期高齢者医療保険の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です。

助成対象外となる場合

- 保険適用外の支払い(健康診断料、差額ベッド代、予防接種料、入院時の食事費、文書料、先発医薬品の特別の料金等)

- 学校管理下において生じたケガ等、災害共済給付の対象となる場合

7.受給者証の更新

毎年7月に受給者証の更新を行ないます。毎年4月ころに発送する「母子家庭等医療費受給者現況届」の提出があり、所得制限以内の場合は6月末に新しい受給者証を送付します。この時期に所得の判定を行ないますので、所得申告をお済ませください。

8.払い戻しによる助成(還付申請)

下記の事由にあてはまる場合、医療機関等の窓口で医療負担額が減額されません。そのような場合は、市役所に申請いただくことで払い戻しを受けることができます。申請方法は下記のとおりです。

医療機関等の窓口で健康保険が適用されている場合(市役所への申請のみ)

- 兵庫県外の医療機関等を受診したとき

- 「受給者証」を提示(使用)せずに受診したとき

- 「受給者証」の交付を受ける前に受診したとき

- 3か月連続して入院に係る一部負担金を支払い、4か月目以降も一部負担金の支払いをしたとき

- 「他公費医療の受給者証」対象の医療を受診したとき(令和2年7月診療分から助成)

医療機関等の窓口で健康保険が適用されていない場合(先にご加入の保険者等への申請が必要)

以下にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。先にご加入の医療保険者へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、以下の「還付申請に必要なもの」をお持ちのうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。

- マイナ保険証または資格確認書を提示せずに受診したとき

- 治療用装具(コルセット、膝サポーター、義足等)を購入したとき

還付申請に必要なもの

還付申請の手続きには以下のものをお持ちください。申請は郵送でも可能です。その際は担当係までご連絡ください。

- 対象者の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報の写し)のうちいずれか1点

- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの

- 申請者(保護者・扶養義務者)の本人確認書類

- 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・金額・受診日・入院通院の別・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)

- 他公費医療の受給者証、自己負担上限額管理票(他公費医療助成分の領収書の場合のみ)

- 医師の意見書(作成指示書)・明細書(治療用装具の場合のみ)

※領収書の原本はお返しできませんので、控えが必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに担当係の受付印を押印してお返しします。

※他公費医療助成分の領収書の場合は、自己負担額にかかわらず、同じ月に同一の医療機関等で受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください(福祉医療受給者証使用分も含みます。一部負担金相当分が還付できる場合があります。)。

※提出された書類で診療日ごとの保険点数が分からない場合は、自己負担限度額として計算します。

「医療機関等の窓口で健康保険が適用されていない場合」にあてはまるとき、またはご加入の健康保険から「高額療養費(※1)が支給される場合」は上記1~6に併せて以下のもの

- 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書(※2)

※1「高額療養費」とは、健康保険の自己負担が高額になったときに医療保険者から支払われるものです。月の上限額は所得により異なります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がなく、窓口で支払った医療費が上限額を超えた場合は、先に医療保険者への請求を行ってください。

※2医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費」については、先に医療保険者に請求する必要があります。芦屋市国民健康保険にご加入のかたは「支給決定通知書」は必要ありませんが、保険課での申請手続きは必要です。当該療養費の支給決定後に還付しますので、診療月から3~4か月程度遅れての支給になります。

還付申請の期限

福祉医療費助成を請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です(この日を過ぎると時効になります。)。

保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについては、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。

9.受給者証の再交付

受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。

再交付のためには、以下3点をご持参のうえ、市役所窓口にて申請をしてください。

- 申請者の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード等)

- 再交付を希望される受給者の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報の写し)のうちいずれか1点

- 現在お持ちの受給者証(破損・汚損の場合)

申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、担当係までお送りください。

福祉医療費受給者証再交付申請書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)

10.その他の手続き

下記のような場合には市役所で手続きをしていただく必要があります。

以下の3点をご持参のうえ、市役所窓口にて手続きをしてください。

- 申請者の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード等)

- 対象者の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報の写し)のうちいずれか1点

- 母子家庭等医療費受給者証

受給者証の返却が必要となる(母子家庭等医療が受けられなくなる)場合

- 市外に転出されるとき

- 受給者が亡くなったとき

- 生活保護法による医療扶助を受給開始したとき

- 婚姻した等、世帯状況に変更があったとき

受給者証の差し替えが必要となる場合

- 市内で転居されたとき

- 氏名が変更となったとき

- 受給区分が変更となったとき

申請内容の変更が必要となる場合

- 加入している健康保険が変更となったとき

- 世帯状況に変更があったとき

11.医療機関・薬局の適正受診について(お願い)

福祉医療費助成は皆さまにお納めいただいた税金から成り立っています。福祉医療費助成制度を維持するためにも、医療機関・薬局の適正受診にご理解とご協力をお願いします。

- 休日や夜間の受診を見直しましょう!(救急での受診が増加すれば、本当に救急医療を必要とする重症患者に適切な対応ができなくなります。また、休日や夜間の受診は医療費が高くなります。)

- お薬手帳や電子版お薬手帳アプリ、マイナポータルなどを活用し、お薬のもらいすぎに注意しましょう!

- ジェネリック医薬品(後発)を活用しましょう!

- 同じ病気で複数の医療機関を受診することはせず、かかりつけ医をもって気になることは相談しましょう!

関連リンク

よくあるおたずね

- FAQ)【福祉医療】自己負担限度額について(障がい者医療・高齢障がい者医療・母子家庭等医療の場合)

- FAQ)【福祉医療】健康保険が変わりました。手続きは必要ですか?

- FAQ)【福祉医療】医療費受給者証の再交付について

- FAQ)【福祉医療】学校等で怪我をした場合に福祉医療の受給者証は使用できますか?

- FAQ)【福祉医療】医療費の還付申請について

- FAQ)【福祉医療】兵庫県外の病院に行かれた場合について

- FAQ)【ひとり親家庭】母子家庭・父子家庭の証明はもらえますか?

- FAQ)【ひとり親家庭】母子家庭・父子家庭への支援や助成制度を教えてください

- FAQ)【福祉医療】医療費助成制度の助成対象について

- FAQ)【福祉医療】はり灸、あんまマッサージの施術を受けました。福祉医療の対象となりますか?