ここから本文です。

更新日:2025年2月20日

令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります

国の法改正に伴い、令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなります。

現在、芦屋市では最長有効期限が「令和7年7月31日」までの国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)を発行しています(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間に75歳になるなど、有効期限が「令和7年7月31日」でない方もいます)。現在発行されている保険証は有効期限まで引き続き使用できますので、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。ただし、保険証に記載されている内容に変更のあった場合等は、この限りではありません。

令和6年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください

12月2日以降は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の提示が原則となります。マイナポータルよりマイナ保険証のご登録をしていただき、マイナ保険証をご利用ください。

詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用について(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

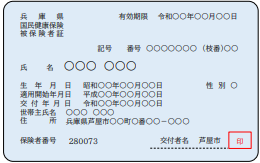

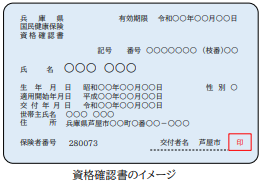

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

12月2日以降、新たに国民健康保険に加入されマイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを保有していない・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録をしていない)には、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関を受診することができます。

また、国民健康保険に加入中でマイナ保険証を保有していない方には、最後に発行した保険証の有効期限が到来する前に「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」の有効期限は1年間で、当面の間は、申請なしで保険者が交付します。

マイナ保険証を紛失等した場合やマイナ保険証での受診が困難な場合には、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。

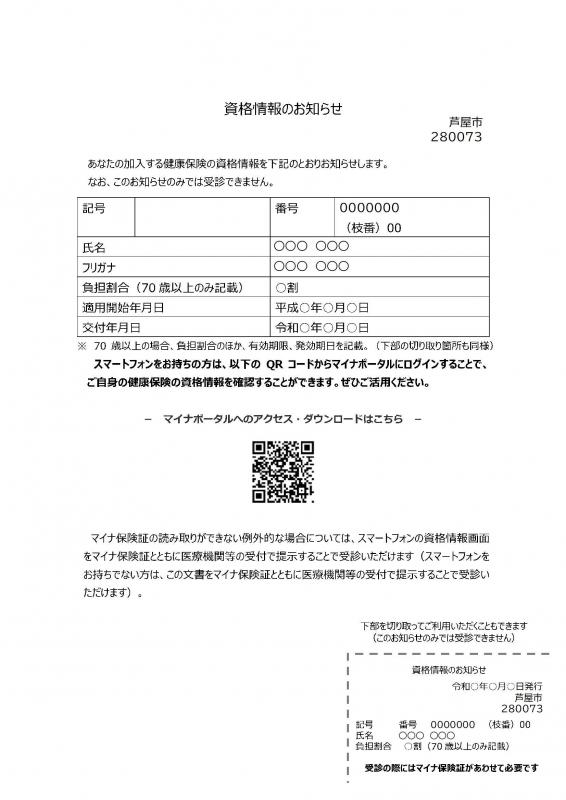

マイナ保険証の保有者には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に、「資格情報のお知らせ」を交付します。

また、国民健康保険に加入中でマイナ保険証を保有している方には、最後に発行した保険証の有効期限が到来する前に「資格情報のお知らせ」を交付します。

なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、ご注意ください。

「資格情報のお知らせ」は大切に保管ください。

オンライン資格確認が導入されていない医療機関や施術所等での受診やマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで医療機関等を受診することができますので、「資格情報のお知らせ」は大切に保管ください。

スマートフォンを所有している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認でき、当該情報をダウンロードすることができます。詳しくは、マイナポータルの健康保険証情報を確認する(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

医療機関等の受診について

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するときに必要となるものは下記のとおりです。

| 保険証の有効期限まで | 保険証の有効期限経過後 | |

|---|---|---|

| マイナ保険証をお持ちのかた |

マイナ保険証 又は

保険証 |

マイナ保険証

マイナ保険証の読み取りができないなどの例外的な場合については、マイナ保険証とともに下記の資格情報のお知らせを提示

資格情報のお知らせ |

| マイナ保険証をお持ちでないかた |

保険証 |

資格確認書 |

限度額適用(・標準負担額減額)認定証について

限度額適用(・標準負担額減額)認定証については、高額な医療費がかかりそうなときをご確認ください。

オンライン資格確認導入済みの医療機関・薬局では、マイナ保険証または資格確認書等で限度額の適用ができるため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請・提示は原則不要です。発行を希望される場合は、申請により発行できます。

特定疾病療養受療証について

マイナ保険証をお持ち、お持ちでないにかかわらず、交付申請が必要です。交付申請については、特定疾病療養受療証についてをご確認ください。

各種医療費受給者証をお持ちのかた

マイナ保険証や資格確認書で医療機関等を受診される際、各種医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証等)をお持ちのかたは、これまでどおり医療機関等の窓口で医療費受給者証をご提示ください。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

マイナ保険証の利用登録解除の申請について、12月2日(月曜日)から受付を行ないます。

郵送での申請も可能です。12月2日以降に届くように申請書をお送りください。

申請できるかた

芦屋市国民健康保険に加入中で、マイナ保険証をお持ちであり、利用登録の解除を希望するかた

- 原則として本人の申請のみ受け付けます。同世帯のかたの申請でも委任状が必要です。

- 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

- 15歳未満のかたの申請は、同世帯の15歳以上のかたを代理人として委任状なしで手続きできます。

必要書類

- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入例あり)(PDF:661KB)

- 申請する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)

- 委任状(PDF:98KB)(代理人による申請の場合のみ)

申請場所

市民生活部市民室保険課保険係

芦屋市役所南館1階10番窓口

月曜日~金曜日:午前9時~午後5時

注意事項

- マイナ保険証利用登録の解除申請をしてから解除がされるまで、1~2か月程度かかります。

- マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認することができます。解除が完了したことを芦屋市から連絡することはありません。

- 解除申請をした時点で有効な保険証または資格確認書をお持ちのかたには、その保険証または資格確認書を引き続き使用していただきます。有効な保険証または資格確認書をお持ちでないかたには、資格確認書を交付します。

現在発行している保険証については有効期限までは利用できますので、解除申請した時点で有効期限到来前の保険証をお持ちの方には、資格確認書は交付しません。保険証の有効期限の前に新たな資格確認書を交付します。 - マイナ保険証利用登録の解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に就職や転出などにより芦屋市の国民健康保険の資格が喪失した場合、新しい医療保険者などは解除申請を把握できません。新しい医療保険者などに対し、以前加入していた芦屋市で解除申請をした旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行なうようにしてください。

- マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。

それ以外の健康保険に加入しているかた

芦屋市国民健康保険以外の健康保険(協会けんぽなど)に加入中の方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

短期被保険者証及び資格証明書の廃止

令和6年12月2日以降、新たな被保険者証が発行されなくなることに伴い、条件に該当する国民健康保険料の滞納者に発行する有効期間の短い短期被保険者証及び資格証明書についても発行されなくなりました。

資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の交付について

特別な理由がなく、保険料を滞納し続けると、資格確認書を返還していただき、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。

通常、医療機関等を一部負担(3割・2割)で受診できますが、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を医療機関等に提示して受診した場合は、いったん医療費の全額(10割)を支払っていただきます。後日申請することで、特別療養費として保険給付分が支給されます。

特別療養費の支給対象者、特別の事情の届出

保険料を滞納しており、保険料納付の勧奨等を行っても当該保険料の納付がなく、納期限から1年間経過している世帯。

ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者は、特別療養費の支給対象となりません。また、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者や災害その他政令で定める特別の事情があるかたについては、届出により特別療養費の支給対象となりません。下記の債権管理課まで届出してください。

特別の事情のお届け先

総務部財務室債権管理課(芦屋市役所北館2階33番窓口)

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

受付日時:月曜日~金曜日午前9時~午後5時

保険料を滞納した場合に関するページは、国民健康保険料を滞納するとをご確認ください。

特別療養費の事前通知及び資格確認書の返還通知

特別療養費の支給対象者については、弁明の機会を付与します。弁明書の提出がない、弁明によっても特別療養費の支給が正当である場合は、特別療養費の事前通知及び資格確認書の返還通知を行ないます。

資格確認書の返還後又は有効期限経過後に資格確認書(特別療養)を交付します。マイナ保険証のかたについては、特別療養費の支給開始予定年月日より前に資格情報のお知らせ(特別療養)を通知します。

特別療養費の支給申請

下記の書類等をもって、保険課保険係までお越しください。

- 医療機関等の領収書

- 本人確認書類

- キャッシュカードなど振込先口座の分かるもの

- (住民票上の同一世帯以外の者が申請する場合)委任状

支給額については、滞納保険料に充当する場合があります。