ここから本文です。

更新日:2025年7月16日

国民健康保険料の計算方法

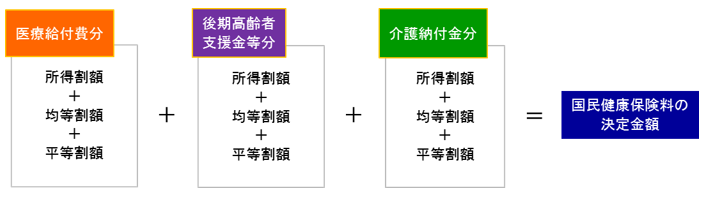

国民健康保険料は、以下のように計算します。

年度(4~3月)の途中で加入したときはその月から、脱退したときは前月までの保険料を月割りで計算します。日割りでは計算しません。

ただし、40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません。

国民健康保険料の種類

国民健康保険料には、以下の3つの種類があります。

医療給付費分

国民健康保険に加入している人が病院で受診したときの保険給付費などに充てるための保険料です。

以下の3つを合計して計算します。

- 所得割額:所得金額に応じてかかる保険料

- 均等割額:加入している人1人あたりにかかる保険料

- 平等割額:1世帯あたりにかかる保険料

後期高齢者支援金等分

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支えるための保険料です。

以下の3つを合計して計算します。

- 所得割額:所得金額に応じてかかる保険料

- 均等割額:加入している人1人あたりにかかる保険料

- 平等割額:1世帯あたりにかかる保険料

介護納付金分

65歳以上の人が加入する介護保険制度を支えるための保険料です。

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人のみかかります。

40歳になる月から65歳になる前月までかかります。

以下の3つを合計して計算します。

- 所得割額:40歳から65歳までの人の所得金額に応じてかかる保険料

- 均等割額:40歳から65歳までの人1人あたりにかかる保険料

- 平等割額:40歳から65歳までの人の1世帯あたりにかかる保険料

令和7年度国民健康保険料の保険料率

保険料率は、毎年見直しを行ないます。

令和7年度国民健康保険料の保険料率は、それぞれ以下のとおりです。

医療給付費分

- 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和6年中の基準総所得金額の7.7%

- 均等割額:1人につき33,480円

- 平等割額:1つの世帯につき20,460円

ただし、合計した金額が660,000円を超えるときは、660,000円になります。

基準総所得金額の計算方法は、以下のリンクをご確認ください。

後期高齢者支援金等分

- 所得割額:国民健康保険に加入している人全員の、令和6年中の基準総所得金額の3.1%

- 均等割:1人につき11,520円

- 平等割:1つの世帯につき7,680円

ただし、合計した金額が260,000円を超えるときは、260,000円になります。

基準総所得金額の計算方法は、以下のリンクをご確認ください。

介護納付金分

- 所得割額:40歳から64歳までの人全員の、令和6年中の基準総所得金額の2.9%

- 均等割額:40歳から64歳までの人1人につき12,960円

- 平等割額:40歳から64歳までの人の1つの世帯につき5,880円

ただし、合計した金額が170,000円を超えるときは、170,000円になります。

基準総所得金額の計算方法は、以下のリンクをご確認ください。

未就学児の国民健康保険料が軽減されます

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(令和7年度においては、平成31年4月2日以降に生まれた子)にかかる医療給付費分・後期高齢者支援金等分の均等割額の2分の1が減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません。

前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険料均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の2分の1が減額となります。

国民健康保険料の軽減・減免について

所得の少ない世帯の国民健康保険料の軽減や災害に遭った方の国民健康保険の減免など、国民健康保険料の軽減・減免については下記のリンク先からご確認ください。

国民健康保険料の軽減・減免

基準総所得金額

所得金額の合計から、市民税の基礎控除(43万円)を引いた金額です。

計算するときのポイントは、以下のとおりです。

- 所得控除は引きません。

- 雑損失の繰越控除は引きません。

- 土地建物等にかかる譲渡所得(特別控除後)を含めます。

- 源泉徴収を選択した特定口座の株式譲渡益でも、確定申告をすると含めます。

- マイナスの場合は0円とします。他に加入している人に所得があっても、相殺しません。